ギター仙人

ずっと前に、童謡『花嫁人形』について紹介しました。

“きんらんどんすの 帯しめながら・・・”で始まる、この歌を知らない人はあまりいないと思いますが、これが新潟県新発田市出身の画家、蕗谷虹児(ふきやこうじ)の作詞によるものだということはあまり知られていないようです。

この歌や作詞者のことについては、以前に書いたので重複は避けます。歴史好きの私は以前から新発田市に興味があり、今年はゆうかり女声合唱団が「花嫁人形合唱コンクール」に参加するということで、応援がてら土・日を利用して新発田市を散策してきました。

新発田は新発田藩六万石の城下町でした。戦国時代には新発田重家という武将がいて、上杉謙信の旗下として活躍しました。新発田城の反対側の丘陵地にかかるところに五十公野城(いじみのじょう)という分家の城もあり、戦国時代には、このあたり一帯は新発田氏の勢力下にありましたが、謙信が亡くなった後に上杉家から独立しようとしましたが、うまくいかず滅亡してしまいました。

新発田重家の後に入ってきたのが、豊臣秀吉から「秀」の字をもらった溝口秀勝です。溝口家は、江戸時代になってからも領地を安堵され、新発田溝口家は豊臣・徳川の300年間変わることなく新発田藩主でした。この時代に、改易や国替えが多かった外様大名の中では極めて珍しい存在です。

新発田市出身の歴史的有名人は3人います。古い順からだと、赤穂浪士四十七士の一人の堀部安兵衛、明治・大正時代の実業家の大倉喜八郎、そして挿絵画家で『花嫁人形』を作詞した蕗谷虹児です。

堀部安兵衛(元は中山安兵衛)は、父親がお城の物見櫓から出火した責任をとって浪人になり、中山家が取りつぶされると出奔してしまいます。まだ16歳でした。江戸や京都を流れ歩き、今で言う不良少年のようになっていたときに、菅野六郎左右衛門に救われます。親代わりになってくれた菅野六郎左右衛門が決闘するはめになると、安兵衛はそれを助太刀し、そのときの働きが「高田の馬場の決闘」として有名になりました。すると、赤穂藩江戸留守居役の堀部弥兵衛から養子になってほしいと粘り強く請われ、堀部安兵衛となりました。その後、松の廊下の刃傷騒ぎから、赤穂浪士の吉良邸討ち入りとなり、本懐を遂げて切腹しました。

大倉喜八郎は、戊辰戦争、西南戦争、日清戦争、日露戦争など戦争のたびに武器商売で儲け一代で財閥を築きました。帝国ホテルを建設したほかサッポロビールや大成建設など、多くの会社を設立、また東京経済大学も開校させています。東京虎ノ門にある大倉集古館は、喜八郎が集めた美術品を収蔵展示した日本で最初の美術館です。なお、ホテルオークラは息子喜七郎の設立です。喜七郎の趣味の一つに音楽があり、西洋音階が吹ける金属製の尺八“オークラウロ”という楽器を考案しています。

大宮から新幹線で新潟までは約1時間半。その後白新線というのに乗って約40分。乗り換え時間も含めると、浦和からほぼ3時間で新発田に着いてしまいます。案外近いんだと思いました。着いたのが土曜日の昼過ぎで、「まずどこかで昼飯を食べるか」と駅まえから伸びるアーケードつきの商店街を歩き始めました。道の両側には『花嫁人形合唱コンクール』と書いた黄色い幟が10メートルおきぐらいに立っています。

この商店街が途切れるまで歩くと、30分にもなるほどえんえんと続いているのですが、開いているお店は半分もありません。いわゆるシャッター通りになっています。締められたシャッターの前の黄色い幟が風にゆれていて、なんだか地方都市の悲哀を感じます。歩けど歩けど食事ができるところはありません。コーヒー屋さんが一軒あるだけです。

途中に「町の駅」という場所があり、「何だろう?」と入ってみました。すると、そこにはお年寄りがお茶をのみながらおしゃべりしています。孤独な年寄りを減らしながら観光に役立てようという試みかと思いました。

さらに歩くと市役所や警察署、市民会館などがある中心部になったのですが、ここにもお店はありません。「うーん。新発田の人は外食をしないのだろうか?」と考えましたが、駅前まではさすがにもどる気になりませんので、さっきあったコーヒー店に入ってみました。すると一応スパゲッティがあって何とか食事にありつけました。

食後のコーヒーを飲んで、ではまず蕗谷虹児記念館に行くことにしましょう。市役所の先、市民会館の隣が蕗谷虹児記念館です。東京・根津の弥生美術館で蕗屋虹児の作品を少し見ることができるのですが、ここでは、原画も見ることができます。

この人の作品からは、竹久夢二と同様に大正ロマンを感じるのですが、虹児の描く女性や少女は、独特の美しさがあり他の人には真似のできない魅力を持っています。最も有名な切手のデザインにもなった「花嫁」の原画は、よくみると右目の下に涙のしずくが描かれています。

ここで原画や復刻版の絵本などを見ながら小1時間ほど過ごして、次はお城に行くことにしました。蕗谷虹児記念館から新発田城までは、10分くらいでしょうか。行ってみると、ここは城跡です。建物は復元した櫓などがありますが、城跡の敷地の大部分は自衛隊の駐屯地として使われているのでした。一般人が入れるところはほんの少ししかありません。

ちょっとがっかりですが、気を取り直して次に行きましょう。安兵衛は少年のときに出奔してしまったので、その事蹟はほとんど残っていません。生誕地の碑と手植えの松(本当か?)が長徳寺というお寺の中にあるらしいのですが、それ以外にはなさそうです。まあ、とにかく町の中を歩いてみましょう。

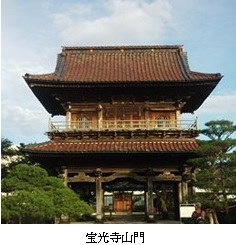

「寺町通り」というのがあり、それぞれ由緒あるお寺が並んでいます。その中には、藩主溝口家の菩提寺である「宝光寺」や戦国時代の新発田重家をお祀りしている「福勝寺」もありました。宝光寺の山門はなかなか立派です。広い境内をもった諏訪神社は、新発田の総鎮守です。長野県の諏訪大社を分祀したもので、特有の御柱が立っています。

神社から道路一つ隔てたところには、造り酒屋「市島酒造」があります。ここは、江戸時代の1790年頃から続いている酒屋で、無料で見学・試飲ができます。 酒好きの人はたまらないでしょうね。

歴史ある城下町らしい藩御用達の和菓子や伝統的な麩、おからを酢飯の代わりにした「から寿司」など、新発田特有の食品もあるようですが、これらと地酒はかみさんがきっと買ってくるでしょう。

もう一つの見所として「清水園」という回遊式庭園があります。清水園は、溝口家の下屋敷の庭だったそうですが、現在では庭園だけを維持・管理しています。行ったのは翌日の日曜日だったのですが、朝から雨降りでした。雨に濡れた苔が一面にあってそれが美しく、雨の日もかえって趣があるかもしれません。市民ボランティアの人が案内・解説をしてくれます。

さて、日曜日の午後からは「花嫁人形合唱コンクール」を鑑賞しました。市民会館ホールの客席は800席ぐらいでしょうか。始めは5割ぐらいの入りでした。もっとも、出番が終わった団体さんが客席に来るので、だんだん増えていきます。今年の参加は、地元新潟県から6団体、福島県から4団体、茨城県・東京都から各2団体、そのほか山形県・千葉県・埼玉県・神奈川県・富山県・愛知県からの出場で、合計20団体でした。

団体の種類は、中学生からおばさん・おじさんのコーラスまで年齢も幅広く、人数も6名から22名までといろいろです。男声合唱1,混声合唱6,女声合唱が13団体でした。

童謡『花嫁人形』は5番の歌詞までありますが、作曲家・池辺真一郎が合唱用に編曲しており、この課題曲を歌うのが参加条件で、そのほかに自由曲を1曲歌います。課題曲は、4回も転調があるのに無伴奏なのでかなり難しくなっています。1・2番はロ短調、3番はへ短調、4番は変ロ短調、5番にロ短調に戻ります。特に4番から5番へ転調していくところは、伴奏がないとかなり音がとりづらいだろうなと思いました。

同じ編曲の同じ歌を18回聴いたのですが(最初の2団体は聴けませんでした)、歌い手によってずいぶん表現の違いがあるものだと、おもしろく聴くことができました。若い人たちは比較的早いテンポでたんたんと歌い、正確な音程でハモるときの美しさを求めているようです。年配の方たちは、抑揚や強弱を大事にして情感が出るようにしているようです。声量は、個人によって差があるもので、全体の中で目立つ個人がいるのがよいかどうか難しいところです。

何と言っても一番肝心なのは、正確な音程です。無伴奏なので、少しでも音程がずれていると目立ちます。転調した後の最初の音を正確に出すのはかなり難しいようで、これができているのは半分ぐらいだったでしょうか。4回も転調するおもしろさをごく自然に歌えるのはかなり実力があるのですが、これは私が聴いたかぎりではほんの数団体でした。ゆうかり女声合唱団は、大人の情感がこもっていてよく歌えていたので5位以内に入るかも・・・と思いました。

客席の真ん中に審査員席があって、池辺真一郎氏と合唱のプロの先生が2人、計3人で審査をしていました。何しろ、1等30万円、2等15万円、3等5万円、4等こしひかり1俵だというのですから大した大盤振る舞いです。コンクールは正午から始まって終了したのは4時40分でした。終了後は審査の集計が行われ、その後で結果発表となるのですが、私は電車の時間もあるので帰ることにしました。

新幹線の中でかみさんからのメールを受け取りました。「どこにも入賞しなかったのでこれからやけ酒だ」とのこと。「こしひかり1俵」を期待したのですが・・・うーん、残念!

「花嫁人形合唱コンクール」は大変な力の入れようで、市の職員でしょうか、大勢のスタッフがかり出されて働いていました。出場団体への対応は至れり尽くせりで、駅からホールまでマイクロバスの送り迎えがついています。結果発表の後は、レセプションが用意されていて審査員の先生方や団体同士の交流があります。賞をもらえなかったゆうかりのみなさんは、ここではやけ酒だった(?)ようですが、その場でさらに賞品が当たる抽選イベントが行われ、メンバーの一人が温泉1泊旅行券をゲットしたそうです。それで少し溜飲が下がった?・・・

会場では、地元の特産物や名産品の販売もしていて、スタッフの人たちはこのイベントを盛り上げようと一生懸命です。でも、町の中でコーヒー屋さんのお姉さんや、泊まったホテルのお兄さんに聞くと、さすがに「花嫁人形合唱コンクール」が行われることは知っていました。が、それがいつなのかはあまり関心がないようです。日曜日にはマラソン大会も行われていて、コンクールの始まる時刻はちょうど市役所前の通りをランナーが通過するときで、雨の中傘をさして応援している市民が何人もいました。やっぱり音楽や合唱よりもマラソンの方が身近なんでしょうね。

以上、新発田市の散策と「花嫁人形合唱コンクール」の報告でした。