7代新保

「まーさかり担いだ金太郎~~」の金時山です。金時神社入り口のバス停で降り、参道を入っていくと左手に大きな鉄のマサカリがありました。お参りをしたりしていざ金時山へ出発。岩や木の根などの多い急坂を登ります。

3月初め湯河原の幕山公園で梅見をしがてら幕山(626m)に登った時は、くの字に折れ曲がった急坂続きで息が切れ、8合目あたりで貧血ダウン寸前!急きょ公園で仕入れ上で食べようと思っていた大きなふかし饅頭をほおばって難を脱出し、どうにか頂上まで行ったのですが。今回の金時さんはそれより高度はあっても、途中大涌谷の湯けむりや仙石原一帯が見渡せる眺めのよい所があったり、傾斜の緩い部分があったりで、さほど疲れずに約一時間半(休憩を含む)。突然視界が開けたと思ったら

「あっ!頂上だ!バンザーイ!!」

「おー!!!」

なんと、目の前に圧倒的な大きさで富士山が急にドーンと飛び込んで来ました。左右に長い裾野を引きずって、邪魔するものは全くありません。御殿場の街の向こうに悠然とくっきり立ち上がった美しい見事な姿に息を飲みます。当然富士山が見えるという事で登って来たのですが、想像以上の見晴らしに、下山してから仙石原で昼食にするという予定は吹き飛んでしまいました。この姿を前にすぐ降りるなんて勿体なくて気持ちも体も動きません。やっぱり山はおにぎりが欠かせませんね。ちょっと早めですが「金時娘の茶屋」でお昼にすることにしました。

小屋の中は、お客さんで大賑わい。カレーうどんを待っている間天井を見ると、数字札の横にずらーっとものすごい数の名前の札が何列にもなって一面に下がっています。何かと思って見ていると金時山の登頂記録みたいで、最高は3700回。流石に名札は一人でしたが、それにしても1日何回登っても1回と数えるようなので、番付から行くとかなり低い100回でも凄い事ですよね。また、壁には有名人との写真やサイン、テレビ番組で紹介された等々の説明が、所狭しと張ってありました。そんなに有名な山だったんだんですね。

車も通らない山の上で、カレーうどんを頂くなんて思いもしませんでしたし、ちょっと流儀に反しますが、茶屋があるので良しとしましょう。じゃがいも人参等々ちゃんと入っていて麺も美味しく、味は程よい甘口カレーだったので、スープまで全部飲んでしまいました。ごちそうさま。

少し前、金時山の高さが1213mから1212mに変更になるとニュースや新聞で報じられた時、長年頂上で茶屋を開いているという方がテレビの電話インタビューに

「ショックで今日は休みました。お土産などに全部1213mと入っているし…どうしたらいいのか?」

と応えていましたが、帰りがけお勘定を取りしきっている女性を見て、

「あっ、あのインタビューの時の声の方だ。」

ふと見ると、三つ編みのお下げ髪が両耳の後ろから出ています。

「ははあぁーなる程成程。この方が看板娘の金時娘さんなんだ!」

妙に合点してしまいました。ショックから立ち直られたんでしょうか、元気いっぱいに注文を受けていました。厨房では息子さんとお孫さん(?)とが、大忙しで動いています。思い切ってちょっと金時娘さんとお話ししたところ、このお年でも毎日下から登って来られるのだそうです!こっちはフーフーやっと登って来たのに。流石金時山で鍛えている金時娘さんは凄い\(◎o◎)/!と思いきや、以下に掲載してある資料を見て、御年なんと80才と分かりもっとビックリ\(◎o◎)/!

ちなみに、1213mの表示はそのままになっていました。

名残惜しいけれど雄姿の富士山とは1時間でお別れし、これまた1時間であっという間に仙石原まで下山。帰途はこの仙石原から新宿まで高速バスが有り、居眠りしながら快適に2時間。世の中とても便利なんだと感心してしいました。

4月初め箱根湯本も宮の下も東京近郊と同様サクラが満開でした。 4月初め箱根湯本も宮の下も東京近郊と同様サクラが満開でした。

|

かの富士屋ホテル(宿泊はしてませんが) かの富士屋ホテル(宿泊はしてませんが)

|

今回のルート

・新宿=小田急=箱根湯本―散策―箱根登山鉄道=宮ノ下-散策-泊

・バス=金時神社入り口―金時山―仙石原=高速バスで2時間=新宿

金時山へは幾つものルートがありますが、足柄の方からだと、急な梯子が10か所もあるそうです。

以下、wikipediaより。

金時山名の由来

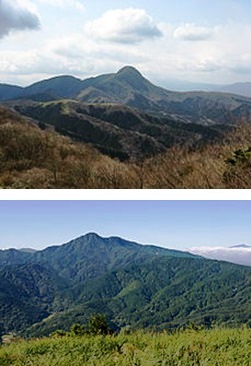

明神ヶ岳から見た金時山。

金時山は粘性の高い金時山溶岩から構成されており、他の箱根火山外輪山とは異なる地質ため、山頂付近の傾斜が非常に強く、遠くから見るとひときわ高い峰が天を突いているように見える。この姿が、顔から急に突き出たイノシシの鼻のように見えるため、かつては猪鼻嶽(いのはなだけ)や猪鼻ヶ嶽(いのはながたけ)と呼ばれていたそうです。

足柄山地・矢倉岳から見た金時山。

金時山から足柄峠にかけての山々周辺が

足柄山と呼ばれるそうです。

江戸時代に、坂田金時(坂田公時とも)の故郷が足柄山であるとした「金太郎伝説」ができ、この頃から金時山(別表記:公時山、きんときやま)と呼ばれるようになり、その後、1900年(明治33年)に童謡「金太郎」がつくられ、広く知れ渡るようになったということです。

金時茶屋(金時娘の茶屋)

金時茶屋(きんときちゃや)は金時山山頂にある山小屋です。食事などを提供する休憩小屋であり、宿泊はできません。小見山妙子さんが1947年(昭和22年)の春、14歳の時から65年以上切り盛りしており、金時娘の茶屋(きんときむすめのちゃや)の愛称で親しまれています。小見山妙子さんの父にあたる故・小見山正さんは新田次郎の著書「強力伝」(北アルプス・白馬岳山頂へ50貫(約190kg)もの巨石を背負って運ぶ話)の主人公である小宮正作のモデルとなった人物だそうです。この横に有料トイレもあります。