―コンサートスタイルフラメンコの成立とその担い手―

〇カルロス・モントヤ 〇ニーニョ・リカルド

気ままにメッセージは、今回からGUITARRA FLAMENCAと題した内容で掲載していく。コンサートスタイルと言われるギター中心のフラメンコについて、その発展に貢献したギタリストたちを紹介しながら見ていくことにする。

1 私とフラメンコギター

私がギターを弾き始めたのは、埼大ギター部に入部した時からだった。最初の頃、講義終了後の教室を使って、皆で基礎練習を繰り返していたことを今でも鮮明に覚えている。そのうち合奏曲の練習が始まるとギターを弾く楽しさを感じることができたが、皆で合わせて弾く難しさも味わった。合奏曲の中で特に印象に残っている曲は、昨年11月9日第4回トレド合奏団発表会での演奏曲「小雨降る径」で今でもはっきり記憶に残っている。同じように今でも記憶に残っているのがフラメンコギターで、クラシックと異なる世界のギター音楽との印象を持った。同時に、日本の民族音楽である民謡とも全く違う感情表現のようにも感じた。そういうような思いを感じているうち次第に習ってみたくなり、一年足らずではあったがフラメンコギター教習った曲はブレリアスだったが、今ではそのリズム位しか覚えていない。

その頃、新宿にあるエルフラメンコに行って本場のフラメンコの世界を見てきたことがある。歌と踊りとカスタネットや手拍子、そしてギターで構成されたショーで、スペインの酒場で演じられているものに近かったように記憶している。ギターは専ら伴奏をしていたが、踊りの合間にメロデイーを弾くこともあった。スペインの民族音楽というのは、感情表現が激しく華々しい世界というのが、率直な感想だった。

その頃からレコード屋に通うことも多くなっていった。新宿のレコード屋には歌が中心のフラメンコはあったが数が少なく、独奏や二重奏、三重奏等で演奏されるコンサートスタイルのフラメンコのレコードの方がずっと多かったように思う。コンサートスタイルというのは、ギターが中心となって演奏されるフラメンコで、カスタネットや手拍子(パルマ)が伴うことはあるが、歌や踊りが共演されることは少ない。私にとってより興味が湧いたのはコンサートスタイルのフラメンコだった。今回から掲載するGUITARRA FLAMENCAで取り上げるレコードの演奏家たちは、ほとんどがコンサートスタイルのフラメンコである。コンサートスタイルの成立に関わった演奏家とその後に活躍した演奏家について昨年亡くなったパコ・デ・ルシアの年代まで紹介していく。

では、私が購入したレコードにあるフラメンコの様々な曲種について考察しながら、その音楽の世界を見ていく。

2 カルロス・モントヤ(1903~1993)

カルロス・モントヤは、20世紀に活躍したフラメンコの黄金時代を築いた演奏家の一人である。スペインの首都マドリード生まれで、8歳でギターを弾き始め13歳で大衆の前で演奏したそうである。フラメンコギターの独奏家として名を馳せた最初の人であったようで、それまで伴奏楽器だったギターを独奏楽器とした人ということになる。スペインで最初のコンサートスタイルの演奏家であったと言われている。因みに、叔父のラモン・モントヤ(1880~1949)が、1936年に史上最初のギターソロを録音したので、フラメンコギターによる独奏の創始者であるとの見方もある。

カルロス・モントヤは、20世紀に活躍したフラメンコの黄金時代を築いた演奏家の一人である。スペインの首都マドリード生まれで、8歳でギターを弾き始め13歳で大衆の前で演奏したそうである。フラメンコギターの独奏家として名を馳せた最初の人であったようで、それまで伴奏楽器だったギターを独奏楽器とした人ということになる。スペインで最初のコンサートスタイルの演奏家であったと言われている。因みに、叔父のラモン・モントヤ(1880~1949)が、1936年に史上最初のギターソロを録音したので、フラメンコギターによる独奏の創始者であるとの見方もある。

カルロス・モントヤの演奏は、古いギターの奏法を守り古典の格調を伝えていると言われているが、ギター奏法は特異であった。ギターの第3フレットにカポタストを付け、カポタストを付けない時と同じ音の高さに調弦して弾いたと言われている。従って、緩めた状態になっている弦を弾くことになるわけだから、テンションの緩い低い音での演奏だったはずである。私も同じようにしてギターを弾いてみたが、弦の振幅の幅が大きく音自体が緩んでいるような感じがした。特に5弦6弦で強く感じられるようで、音の響き方が伸びたように聞こえる。通常の調弦の方が音に張りがあり、音がはっきりとしていて明瞭感を感じる。

この写真では、ギターを左足の上に乗せているようにも見えるが、カルロス・モントヤは、ギターの最も幅の広い部分を右足にのせて弾く伝統的なフラメンコギターの持ち方であったと言われている。

実際にレコードの演奏を聴いてみての第一印象は、技巧的で伝統的な格調のある演奏となっているように感じられたことだった。

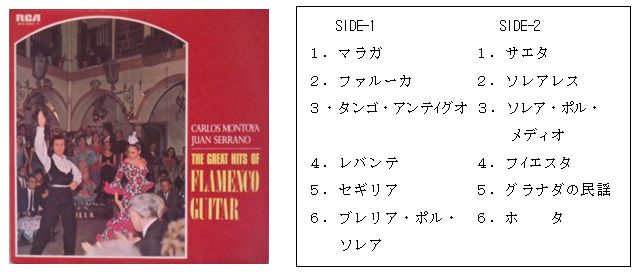

THE GREAT HITS OF FLAMENCO GUITAR

- マラガ

- ファルーカ

- タンゴ・アンテイグオ

- レバンテ

- セギリア

- ブレリア・ポル・ソレア

- サエタ

- ソレアレス

- ソレア・ポル・メデイオ

- フイエスタ

- グラナダの民謡

- ホ タ

流れるような音の連続とトレモロの響きが印象に残る。モントヤが少年の頃におぼえた民謡の旋律が含まれているらしい。スラーの連続とトレモロの響きが素晴らしい。

初めからラスゲアードが歯切れよく響き、細かい音の連続とトレモ

ロの流れがアラビア風の音色を醸し出し抒情的な曲調になっている。

曲名は昔のタンゴという意味のようだが、テンポとリズ

ムがテイエントスの曲調になっている。

曲名は、東部地方という意味のようだ。タラントの曲調になっている。

曲名は、シギリージャスの訛りの発音らしい。シギリージャスの元々

の形のようだ。

指鳴らし(ピトス)で始まり手拍子とギターの共演と

いった仕上がりになっている。ブレリアスのリズムで演奏されている。

セビーリャの庶民の聖歌にある祭りの行列が通り過ぎていく様子を、モ

ントヤがフラメンコ風に弾いている。

フラメンコの中心となる曲種を伝統的なスタイルで演奏している

との印象を受ける。

連続的な音のつながりの中で、ソレアレスのリズムが

はっきりと打ち出されている。

フイエスタとは、フラメンコの踊りと歌とギターの共演を意味するよ

うだ。ラスゲアードが古い奏法との印象である。

ノスタルジックなメロデイーが、トレモロとラスゲアードで演

奏されていて、古い都の面影が出ている。

スペインの民謡をフラメンコの音色で打ち出している。

3 ニーニョ・リカルド〈1905~1972〉

ニーニョ・リカルドは、アンダルシアのセビーリャ生まれで、本名は、マニュエル・セラビ・サンチェスと言う。ラモン・モントヤ(カルロス・モントヤの叔父)の影響を受け、それまでのフラメンコに「新しい洗練された感覚」を取り入れたと言われる。美しいメロデイ―と情感を感じさせる演奏が、「新しい洗練された感覚」と言われる所以だろう。そのためか、ビクトル・モンヘ・セラニートはじめ次の世代のギタリスト達が真似をして手本としていたようである。パコ・デ・ルシアが、「ギターの師」と言ったそうであるから相当なものと思う。14歳の時にタブラオでデビューして名声を上げた。人柄が人情味に溢れ飾り気のない人で、油絵を描くのが趣味だったようだ。

リカルドの使ったギターは、弦高が低いのが特徴だったそうで「今日では見られないほど」というので、演奏に表れているのではないかと思い、改めて聴いてみた。そのレコードを紹介する。

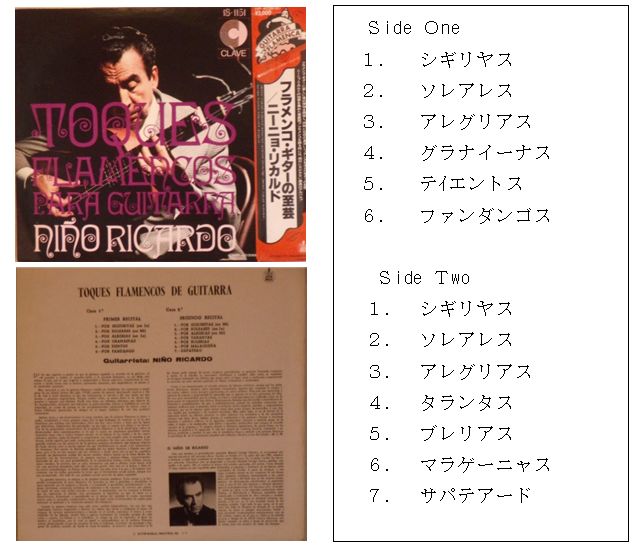

TOQUES FLAMENCOS DE GUITARRA

- シギリヤス

- ソレアレス

- アレグリアス

- グラナイーナス

- タランタス

- テイエントス

- ブレリアス

- マラゲーニャス

- ファンダンゴス

- サパテアード

フラメンコの最も古くからある曲種のシギリヤスを正統派と感じさせる演奏で弾いている。シギリヤスの特徴的なラスゲアードによるリズムは、伝統的なスタイルの印象である。

ソレアレスのリズムとメロデイーの流れが細かい連続音で表現されていて、当時の若者が手本としたことの分かる演奏になっている。

明るい曲調のアレグリアスをその通りに演奏している。

グラナイーナスとは、グラナデイーナスのアンダルシア風の発音である。トレモロで弾かれているメロデイーが、グラナダの民謡が元になっていることを感じさせる。

半音階の連続や不協和音が、タランタスの曲の特徴をよく表している。

三連符の連続と強弱のずれが、テイエントスの曲の特徴をよく表現している。

ゴルぺの音そして歯切れよいリズムに乗った音色とラスゲアードが曲の特徴をよく表している。

低音を親指のアポヤンドで弾く奏法とアルペジオ風に弾かれるメロデイー部分が曲の特徴をよく表している。

ファンダンゴスとは、本来スペイン各地にある民族舞曲や歌曲を指すようだが、ここでは、初めからラスゲアードで強く弾かれ、トレモロとの対比が印象的である。

靴音でリズムを作る曲で、フラメンコの舞曲から出来上がった曲種である。

4 フラメンコの起源とコンサートスタイルフラメンコの成立

①ロマ民族の移動

「ロマ」とは、北インドに元々いた民族のことで、ヨーロッパ各地に移動し定住した人々のことである。1427年にパリに現れた彼らはエジプト出身と名乗ったようで、エジプトからやってきた人という意味の「エジプシャン」と呼ばれていた。そのうち、その頭文字の頭音が消失して、ジプシーの名称が付いたようである。しかし、ジプシーという呼び方が差別用語になったため、現在は「ロマ」と言い換えられるようになっている。

このロマの人々は、15世紀にヨーロッパに広がっていったと言われている。その年代を調べてみると、1416年-ハンガリーに到達、1418年―スイスに到達、1422年―イタリアのボローニャに100名ほどが到達、1427年―フランスのパリに到達、1447年―スペインのバルセロナに到達、1505年―イギリスに到達 とあり、一世紀ほどをかけて広がったことが分かる。

フラメンコを創り上げた人々はこのロマ民族の一部で、スペインのアンダルシア地方に定住しフラメンコ音楽を創り上げた。「タブラオ」と呼ばれる酒場でのフラメンコショーは、海外からの旅行者の見学目的の一つになっているほど有名になっている。

では、フラメンコという民族音楽を創り上げた人々は、どういう経路でスペインに入っていったのだろうか。記録には、ロマの人々は1447年にバルセロナに到達したとあるが、その経路については、フランスを経由して行ったとすることがまず考えられる。しかし、フランスとスペインの国境には、中央部に2000メートル級の山や西部に1000メートル級の山が連なるピレネー山脈があり、そこを通って行ったと考えるのには疑問が残る。

すると、海岸や海を渡って行ったと考えることができるが、どうだろうか。

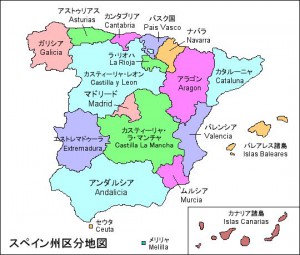

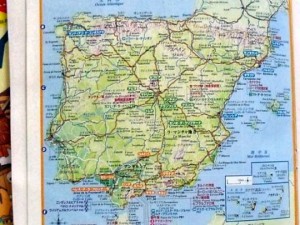

ここでスペインの地図を見てみよう。

|

|

バルセロナは、カタルーニャ州にあり、しかも地中海の海岸近くにあるので、地中海の海岸べりを渡って行った可能性はある。しかし、これは、全くの私見であるので、素人判断の域を出るものではない。

スペインのアンダルシア地方に定住したロマの人々の移動については、別の考え方がある。それは、インドから出た後、スペインに行った人々には、アフリカの北部を通ってジブラルタル海峡を渡って行った集団があるとする考え方である。アンダルシア地方はスペインの南方にあり、ジブラルタル海峡を隔ててモロッコの対岸にある。その地理的状況を考えた上のことであろう。モロッコとスペインの間は、10km余りである。正確に言うと、イベリア半島最南端のタリファ岬とモロッコのアルカサル・エ・セリルの間が最も狭く、14kmである。船で渡るには、それほどの困難はないと思われる。

アンダルシア地方は多民族の地域のようで、イベリア半島の先住民のイベロ族、フェニキア人、ギリシャ人、カルタゴ人、ローマ人、ゲルマン人、モーロ人等の多民族が入り混じっている。これは、歴史的に古くから人々の交流・移動があったことを物語っている。この地域は、キリスト教やイスラム教の交錯した歴史があり、また、文化の交流や交易があったことも移動ルートの根拠として考えてよいものと思う。近東に生まれたギターという楽器が、アラビア人によってスペインに伝えられたことからもうかがい知れる。

②フラメンコの起源

フラメンコは、スペインのアンダルシア地方に古くから伝わる民族芸術である。ロマの人々が民族移動をしていった中で、スペインのアンダルシア地方に定住した人々が創り上げたものと言われる。ロマの人々がスペインに移動していったのは、15世紀のことであるが、フラメンコの土台となるジプシー歌謡が生まれたのは、18世紀の後半の頃らしい。当初のフラメンコの形は歌が中心であったようで、それに踊りや手拍子が加わっていったと考えられる。その音楽には、アンダルシア地方に昔から伝わる音楽とアラビア他のオリエンタル音楽の要素があり、その上にロマの人々の創作がある。現在フラメンコには、最も古くからあるソレアレスやシギリージャス等の他様々な曲種があるが、そのほとんどは歌から始まったと言われている。

フラメンコは、歌と踊りと楽器からなるショーの形で演じられていることが多い。スペイン観光の目的の一つになっているタブラオでのフラメンコを見れば分かる。歌や踊りの合間にメロデイ―を奏でることはあっても、ギターの役割は伴奏になっている。ギターはアラビアからスペインに伝わり1000年程前頃から大衆に広まっていったようであるが、フラメンコの誕生と同時にその伴奏楽器となったということである。そして、歌と踊りとカスタネットや手拍子等とともにフラメンコを構成するものとなっていった。因みに1842年には、セビーリャにフラメンコの歌や踊りを見せる酒場(タブラオ)ができたそうである。

③コンサートスタイルフラメンコの成立

フラメンコは、元々歌と踊りが中心で、それにギターや手拍子等が加わって出来上がっていった。そこで使われているギターは、伴奏することが目的であり役割だったわけである。そのフラメンコの世界で、ギターの独奏をするギタリストが出てきた。それがラモン・モントヤやカルロス・モントヤで、フラメンコの世界で最初の独奏者となった。コンサートスタイルフラメンコの生みの親となったわけである。カルロス・モントヤが生まれたのが1903年だから、スペインでフラメンコのショーが見られるようになってから50年以上経ってコンサートスタイルのフラメンコが成立したことになる。

<フラメンコの成立とコンサートスタイルフラメンコの確立>

- 北インドを出てスペインのアンダルシア地方に到着したロマの人々は、その地域にあった音楽を取り入れてフラメンコ音楽を創り出した。そして、1942年頃から酒場(タブラオ)でフラメンコを演じるようになった。そのフラメンコのショーは、歌(カンテ)や踊り(バイレ)が中心で、ギターは、伴奏楽器だった。

- 20世紀当初、ラモン・モントヤやカルロス・モントヤがフラメンコの独奏をするようになった。ギター中心のコンサートスタイルが始まった。

- ニーニョ・リカルドやサビーカスがフラメンコの独奏による演奏を広め、コンサートスタイルのフラメンコを創り上げた。

*フラメンコの伝統的なスタイルの上にコンサートスタイルの演奏形式が確立されていった。 - ニーニョ・リカルドから影響を受けたパコ・デ・ルシアやビクトル・モンヘ・セラニート等がフラメンコ演奏に新しい技法を編み出し、演奏技術の革新を図った。それまでのフラメンコ演奏が、簡素な形式の中に情感のある神秘的な雰囲気を表現しようとしていたとすれば、パコ・デ・ルシアやビクトル・モンヘ・セラニート等は、複雑な技巧を使い伝統的なフラメンコを華やかに演奏しようとしたと言える。

- パコ・デ・ルシアから影響を受け手本としたトマテイートやビセンテ・アミーゴ等が活躍する時代に入った。(現在)

斎藤さんのフラメンコ・シリーズ、とても興味深く拝見させていただいております。

歴史についてもとてもよくわかりました。ロマ族のおかげでこれほどの人類の無形財産が残ったわけですから、彼らと、受け入れた欧州の人々の懐の深さに感謝せずにいられません。きっと現代の難民といわれる人々も、長い間にはそれこそ新しい文化を創り出すのではないでしょうか?

ところで、私は斎藤さんより5歳年下ではありますが、やはり日本のフラメンコの場合、コンサートスタイルのレコードから入ってきた感じがしたのには同感です。しかし、モントーヤが第3フレットにカポタストを付け、カポタストを付けない時と同じ音の高さに調弦して弾いていたのは知りませんでした、彼のレコードは、なんとなく、弦高が低い感じの音がしていたのはそのせいだったと、いま納得しました。それにリカルドの弦も低かったのですね、どおりでピチャピチャ(ちょっと悪い表現ですが)という感じがしたわけですが、孤高の音楽という感じで真似できません。

ところでニーニョ・リカルドは絵もかくのですね、どこかで見ることができるのでしょうか。

50周年にはお見えにならなかった斎藤さんと、いつかぜひお会いしたいと思っております。

今後ともよろしくお願いいたします。