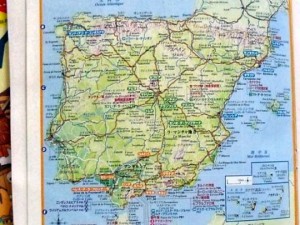

―アンダルシア地方以外出身の著名なギタリスト及びカスタネット奏者―

○サビーカス ○マニタス・デ・プラタ ○ルセロ・テナ(カスタネット奏者)

(北スペイン) (フランス) (メキシコ)

―フラメンコの曲種と成立地域―

1 サビーカス(本名アグステイン・カステリヨン・カンポス 1912~1990)

サビーカスは、スペイン北東部のパンプローナという町に生まれたアンダルシア地方以外出身の数少ないギタリストである。サビーカスとはあだ名で「小さな豆」という意味。子供の頃両親に買ってもらったフラメンコレコードを聴いて、一音の間違いなく弾けるようになったというのだからとびっきりの才能の持ち主だったようだ。10歳の時にマドリードでデビューし、18歳の頃には第一級のギタリストと言われ独奏をするようになった。サビーカスが20歳の時に、ギター独奏のレコードを発売したが、1937年にスペインの内乱を避け舞踏団と一緒にメキシコに渡った。そして、その後アメリカに渡り、1940年以降主にアメリカで演奏し名声を得た。「路傍の石でさえ私の名を知っていた。」と自分で言ったそうなので、フラメンコを大いに広めた人に違いないが、パコ・デ・ルシアが登場するとその座を譲っている。サビーカスが録音した曲は300曲を越えていると言われており、そのいずれも独創的で素晴らしいテクニックのある録音と評価されていた。確かにレコードを聴くと細かい音まで音質や音量が揃っていて、速さにブレがなく正確無比との印象を感じる。全てのフラメンコギタリストがサビーカスを模範とし、サビーカスの演奏をコピーすることから始めたと言われていることに異論をはさむ余地はないように思う。

<TUE MAGNIFICENT ART OF SABICAS>にある「三日月のファルーカ」は、サビーカス自身による二重奏や三重奏が入っているが、サビーカスが第1パートを録音した後、次にそれを聴きながら第2パートを演奏し、それを録音したものを聴きながら第3パートを演奏し録音するというやり方だったようで、凄いの一言である。フラメンコ界には楽譜の読み書きのできないギタリストが多数いたようでサビーカスもその一人であったようだが、そんなことは関係ないことのように思える。

サビーカスのレコードには、アラビア的な要素がふんだんに盛り込まれている音楽が創作的に入っている。

サビーカスの演奏の最大の魅力は、細かい音が一つ一つ揃っていて綺麗なうえに、テンポが正確無比なことにある。それは、独奏曲だけでなく、他のギタリストとの競演においても言えることで、当時のギタリストは皆一目置いていたに違いないと思う。

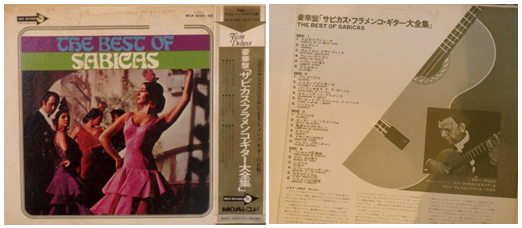

では、サビーカスのレコードを紹介しよう。

フラメンコでの曲名はリズム形式をタイトルにすることが普通で、曲の形式がそのまま題名として使われている。フラメンコの世界で曲に題名をつけたのは、サビーカスが初めてだったようである。

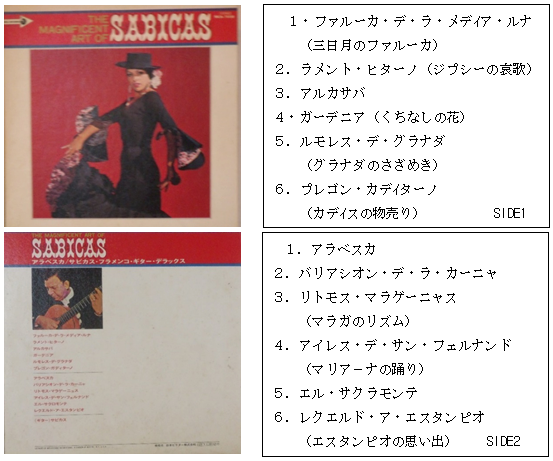

THE MAGNIFICENT ART OF SABICAS

<三日月のファルーカ>―天才と感じる正確な三重録音で美しい音色が続く。トレモロが特に美しくセンチメンタルなメロデイーを奏でている。

<ジプシーの哀歌>―シギリージャスの曲形式。細かい音の連続を確かな音色で弾いている。トレモロが独創的なファルセータを創り上げている。

<アルカサバ>―アラビア色の強いメロデイーの響きに低音をアポヤンドで繰り返し弾く構成が、アラブ舞曲という名にふさわしい仕上がりになっている。アルとは、アラビア語の冠詞で、アラビア文化が栄えた名残りだそうだ。

<くちなしの花>―ブレリアスのリズムが速く、しかも一つ一つの音が正確でギターの響きを浮き立たせている。

<グラナダのさざめき>-曲の形式は、グラナディーナス。トレモロが美しく、静かでもの悲しくもある。メロデイーラインがはっきりしていて印象的である。

<カディスの物売り>-サビーカスとマリオ・エスクデーロとの二重奏。一糸乱れぬ二重奏で、二人の呼吸が見事に合っている。

<アラベスカ>-モーロ人(アフリカのイスラム教徒)の舞曲が元になっている。アラビア風のメロデイーとリズムが印象的で、カスタネットとの二重奏のように演奏されている。

<カーニャの変奏曲>-サビーカスの力強い演奏が響き、トレモロが控えめで美しい。

<マラガのリズム>-サビーカスとマリオ・エスクデーロとの二重奏。曲の形式は、マラゲーニャ。第一ギターがラスゲアードとメロデイーを力強く弾き、第二ギターが細かく控えめにしかも正確に弾いているのが特徴的である。

<マリア―ナの踊り>-ドロレス・バルガスという女性ダンサーとの共演。歌とカスタネットとギターとの競演との印象である。

<エル・サクロモンテ>-曲名は、グラナダにある地名のようだ。トレモロが細かく美しく伝わってくる。

<エスタンピオの思い出>-エスタンピオとは、男性の舞踏家のようだ。サビーカスとマリオ・エスクデーロとの二重奏である。単音、ラスゲアードに一音一音乱れがない。

- 三日月のファルーカ――<THE MAGNIFICENT ART OF SABICAS に収録>

- ガルデニア――<THE MAGNIFICENT ART OF SABICAS に収録>

- ボルドネス・グラナデイノス――マリオ・デスクデーロとの二重奏。二人の呼吸がぴったり合っている。特にトレモロが美しい。

- ウエルバのリズム――ウエルバとは地名。ファンダンゴ形式の曲の本場と言われる。

- ジプシーの嘆き――<THE MAGNIFICENT ART OF SABICAS に収録>

- アルカサバ――<THE MAGNIFICENT ART OF SABICAS に収録>

SIDE B

- アレグリアス――淡々とアレグリアスを弾いているが、そのファルセータの構成がサビーカス自身の作品と強く印象付けられる。

- エスタンピオの思い出――<THE MAGNIFICENT ART OF SABICAS に収録>

- バリアシオネス・デ・ラ・カーニャ―<THE MAGNIFICENT ART OF SABICAS に収録>

- コロンビアーナ・フラメンコ――テンポよくリズムが刻まれ、軽やかに二重奏が仕上がっている。

- テイエント・ア・マジョール・イ・メノール――テイエントスの曲独特の間合いが見え隠れするが、地味な仕上がりである。

- ソレアレス――スピーデイーに一音一音の連続が展開され、細かな音のつながりとの印象である。

SIDE C

- アラベスカ――<THE MAGNIFICENT ART OF SABICAS に収録>

- センテイール・マラゲーニョ――マラゲーニャ形式の曲で、明るく調子の良い気分が出ている。

- 真夜中のガロテイン――トレモロが細かい。ギタリスト達があまり取り上げない曲。

- タランタ――半音階のスケールが細かい音の連続で繋がり、タランタスの曲調が表現されている。

- アラビアの夜明け――「アラベスカ」に似た曲調で、オリエンタルの気分がよく出ている。

- プレゴン・ガデイターノ――<THE MAGNIFICENT ART OF SABICAS に収録>

SIDE D

- ファルーカ変奏曲――マリオ・エスクデーロとの二重奏。5・6弦の響きが強い。

- カデイスの香り――アレグリアスのリズムで正確に二重録音されている。

- シギリヤ――シギリアスのリズムで同じようなモチーフが繰り返されている。

- ジプシーのロンデーニャ――ゆったりと重々しい演奏である。

- マラガのリズム―マリオ・エスクデーロとの二重奏にカスタネットが加わっている。

- フラメンコの魅惑――ソレアレスの形式で、古い伝統的なスタイルの曲風である。

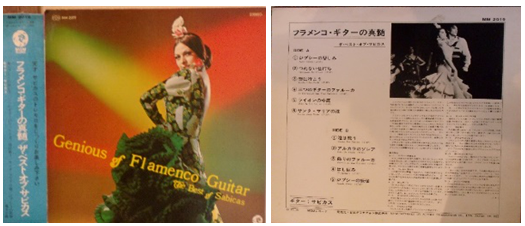

GENIOUS OF FLAMENCO GUITAR BEST OF SABICAS

Side A

- ジプシーの悲しみ――タランタスの曲。初めから張りのあるイントロで惹き付けられる。細かいスラーが続き、トレモロが一音一音細かく丁寧である。

- つれない仕打ち――シギリージャスのリズムを正確に弾きゴルペで強調している。

- 祭りに行こう――ブレリアスの曲で、トレモロの細かさとラスゲアードが対比的である。

- 三つのギターのファルーカ――サビーカスによる三重録音で、トレモロの部分で特に正確さが目立つ。

- ライオンの中庭――グラナディーナスの曲で、曲全体に物憂げな印象が残る。トレモロが鮮やかでさらに曲の特徴を浮かび上がらせている。

- サンタ・マリアの港――アレグリアスの陽気な曲風が伝わってくる。

Side B

- 港は歌う――歌の伴奏だけに止まっていない。

- アルカラのソレア――カスタネットで始まり、ギターがソレアレスのファルセータを奏でている。歌の伴奏に加え、カスタネットとの競演である。

- 飾りのファルーカ――トレモロが、もの悲しいメロデイーを弾いている。

- はしばみ――「はしばみ」は、高さ3メートルほどの落葉樹の木。張りのある金属的な音のメロデイーで始まる。オリエンタルの色彩の濃い曲になっている。

- ジプシーの妖怪――哀調を帯びた重々しい響きにカスタネットが加わって、シギリージャスの形式のようだが、ソレアレスのようでもある。

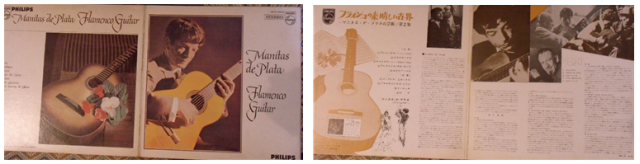

2 マニタス・デ・プラタ(本名リカルド・バラルド 1921~2014)

フランスのアルル地方生まれで、フランスからほとんど出たがらず、レコードに録音しようとさえしたがらなかったと言われている。しかし、アメリカのカーネギーホールなどでコンサートを開いたそうで、レコードやCDの販売は9300万枚に及ぶという。

プラタの演奏は、フラメンコのリズムや形式にとらわれないところがあり、スペインのフラメンコとは違う音楽と言っていいようなフラメンコギタリストであったらしい。私が20歳の頃のことだったが、「プラタは、フラメンコの本流ではない。」と評されていたのを耳にしたことがある。しかし、<Manitas de Plata Flamenco Guitar>にあるグラナデイ―ナスのように「ドラマテイックな曲の構成や美しいメロデイー」が感じられることから、芸術的な音楽との印象を私は持つ。

プラタについては、「彼の演奏は、洗練された多彩な表現よりも原始的なシンプルな形の中に没入し、そこに新しい感情移入を試みる人」との評価があった。著名な作家のジョン・スタインベックは、プラタについて「彼は、我々が知っている限りでの音楽のはるか昔のクラシックの古い様式の素材の泉とも言うべきで、とらえがたいほどの見事さをもってコントロールした偉大で野性的な芸術家だ。――」と話したという。また、スペイン音楽に造詣の深いウインセント・シーアンという作家は、「彼は、霊感的なギタリストだ。時として10本の指の弾きだす音は、オーケストラも遠く及ばないという思いに駆られてしまう。この銀の手を持った男の演奏する音楽に比べられるものを私は聴いたことがない。」と話したそうだ。1961年9月号の「タイム」誌は、「銀の手」という題で記事を載せ、演奏の巧みさを讃えたそうである。

プラタは、画家のピカソとも親交があり、ピカソの画廊で演奏したり、ピカソがプラタの演奏を聴きにアルルの町を訪れたりしたそうである。1964年にピカソがアルルの町に来てプラタの演奏を聴いたときには、感動の余りプラタのギターに闘牛士の絵を一気に描いたそうである。そのプラタの名演を感じさせるレコードを紹介しよう。

<Manitas de Plata Flamenco Guitar>

A面

- ブレリーアス――テンポの速いリズミカルな曲調になっている。プラタのブレリアスである。

- グラナデイ―ナス――哀調のあるドラマテイックな仕上がりになっている。アラビア的な香りがあり、グラナデイーナスの自由な曲風に新鮮さを加えている。

- タランタス―トレモロの細かな響きとタランタスの不協和音とが印象的である。

- アレグリアス・デル・カンテ――プラタの独奏的なアレグリアスである。

- セビリア―ナス――プラタが歌っているとのことである。陽気で明るい。

B面

- ソレアレス・ヒターナス――ギターで激しくリズムを打ち鳴らす感じである。

- プラタのモリタス・モラス――「モリタス・モラス」とは、「ムーア人の娘」という意味のようだ。軽やかなイントロで始まり、細かいトレモロからしまりのあるラスゲアードで歌に繋がっていく。訴えかけてくるような歌唱と淡々としたリズムを刻むギターが溶け合っている。

- ファルッカ――イントロがスケールの連続というメロデイーラインで、ファルーカのリズムに繋がっていく。

- ホ タ――プラタが歌っているようだ。陽気な曲である。

3 ルセロ・テナ(1936年~ )

ルセロ・テナはフラメンコのカスタネット奏者で、カスタネットの女王と呼ばれていたほどの超絶技巧の持ち主である。スペインでは、人間国宝並みの扱いを受けていた。

メキシコ生まれで、元々はフラメンコバイレ(ダンサー)でありカルメンアマヤの弟子となって舞踏団に在籍していた。4歳の時から舞踏を学び、さらにロシア舞踏を6年間学んだ後フラメンコ舞踏を習ったようである。

カスタネットは古代ローマ時代から踊りに使われていたようだが、フラメンコでは、左右一対からなる2個のカスタネットを使う。叩き方は、中指と薬指を使って力強く打つ叩き方、小指から薬指・中指・人差し指へとギターのトレモロのように細かくたたく連打音 等があり、これらを左右の手で使い分けたり強弱を加えたりするのだそうだ。

このカスタネットを単なる打楽器としてだけではなく、独奏楽器としたのがルセロ・テナで、マドリードのタブラオや世界各地で公演したようだ。また、独奏家として、クラシックの管弦楽コンサートで正確かつ自由奔放に演じたというのだから凄い。スペインの有名な音楽評論家たちは「スペイン舞踏のアクセサリー程度にしか思われていないこのリズム楽器がコンサート用のソロ楽器になり得ることはあまり信じられぬことかもしれない。」とか「彼女は、他の器楽独奏畑の大家たちに比べることのできるカスタネットの名手だ。このように見事なカスタネットの芸術を我々はかって聴いたことがなかった。」と評したそうだ。

<PALILLOS FLAMENCOS>

これから紹介するレコードにも、その素晴らしさが表れている。ルセロ・テナには、名手と言われるほどの技巧の他に天性のリズム感が備っている。レコードのB面にある「グアヒーラス」のカスタネットの連続音は、「確かな指さばき」と頷かずにはいられないだろうし、飛び抜けた技巧の持ち主であることが分かる。また、「蜂雀」では天性のリズム感で、蜂雀の動きを見事に表現している。

【A面】

- 聖なる小箱(アレグリアス)――セラニートのギターは、一音一音がきれいで、ラスゲアードが歯切れ良い。ルセロの足さばきの音が耳を惹きつける。

- 肉桂はもっと褐色(ブレリアス)――セラニートのブレリアスであることがよく分かる。ギター、歌、靴音、手拍子がよく溶け合っている。

- 気も狂いそう(ソレアレス)――ギターによる前奏から、軽やかに細かくソレアレスのリズムが響いてくる。

- ギターよ奏で続けよ(ウエルバのファンダンゴ)–カスタネットの響きがはっきりと強い。

- サパテアード―セラニートの独奏とファルセータと靴音で音楽が出来上がっている。

【B面】

- 死をも恐れない(シギリアス)――カスタネットとギターと歌で構成されたシギリアスである。

- 天も地もふるえる(ベルデイアーレス)――調子のよいリズムである。

- 私のキューバ娘(グアヒーラス)――キューバの踊り歌が、港町カデイスでフラメンコ化した曲。カスタネットの細かい音の連続が、技巧の巧みさを物語っている。

- 青銅の格子窓(テイエントス)―ルセロの踊りの靴音とギターが共演しているようだ。

- 蜂雀――ルセロのカスタネットとセラニートのギターが蜂雀の動きを細かく表現しているようで、見事というほかに言葉がない。

4 フランコの曲種と成立地域

フラメンコは、アンダルシア地方に移り住んだロマの人々が創り出し、スペインを代表する芸術として盛んになった。その中で、アンダルシア地方を中心に、昔からあったその地方の民謡等を基に多くの曲種が生まれた。フラメンコにかかわった人々の手によって様々に編み出されてきたものと言えるが、時には国外から入ってきた音楽を取り入れたものもあった。そこで、50を超える曲種があると言われるフラメンコの曲種についてその代表的なものを取り上げ、その成立地域を見ていきたいと思う。

フラメンコは、アンダルシア地方に移り住んだロマの人々が創り出し、スペインを代表する芸術として盛んになった。その中で、アンダルシア地方を中心に、昔からあったその地方の民謡等を基に多くの曲種が生まれた。フラメンコにかかわった人々の手によって様々に編み出されてきたものと言えるが、時には国外から入ってきた音楽を取り入れたものもあった。そこで、50を超える曲種があると言われるフラメンコの曲種についてその代表的なものを取り上げ、その成立地域を見ていきたいと思う。

<アンダルシア地方が発祥>

- ソレアレス

- ブレリアス

- アレグリアス

- シギリージャス

- セビジャーナス

- タンゴス

- タンギージョス

- テイエントス

- サパテアード

- カンパニジェーロス

- ファンダンゴス

- マラゲーニャス

- グラナイーナス

- タランタス

- カーニャ

カデイス(カディス湾に面している港町)、セビージャ(セビーリャ)、コルドバのあたりで一つのスタイルが出来上がった。フラメンコのもっとも古い形の曲種で、Eナチュラル調という音階で弾かれる四分の三拍子の曲。12拍が一つの単位になっていて、アクセントが 3・6・8・10拍目にある。

ソレアレスから派生した曲種で、へレスが本場と言われている。フラメンコの曲の中では最も速いテンポで弾かれる「祭り」に欠かせない曲。

カデイスで生まれた曲で、喜び(alegre)が語源。アラゴン地方のホタという民族舞踏音楽がソレアレスのリズムと溶け合って出来上がった曲種。

フラメンコのもっとも古い形の曲で、セビージャ・カデイス・ヘレス地方で弾き継がれてきた。四分の三拍子と八分の六拍子とが交互に出てくる曲。

セビージャで生まれた舞踏曲が起源の曲種である。踊りの入門に使われる。

アルゼンチンタンゴとは全く異なるもので、古くからカデイス周辺で演奏されてきた。2拍子で弾かれる明るく調子がよい曲。各地で派生し、例えばマラガでは、タンゴス・デ・マラガとして一つの型が生まれた。

カデイスで盛んになった四分の二拍子の曲で、タンゴスが原形。

カデイスが発祥の地。タンゴスの一種で二分の二拍子の曲。ゆっくりと弾くタンゴをタンゴ・デ・テイエントと最初呼んでいたが、その後テイエントスという曲種として出来上がった。

アンダルシア地方の曲で、靴音という意味。四分の二拍子の曲で、タンギージョスのリズムを使う。

アンダルシア地方の宗教音楽がフラメンコ化したもの。

アンダルシア地方一帯で人々が歌っていた舞曲が元になってできたと言われる。港町マラガ周辺が発祥地で、ロマの人々が様々にバリエーションをつけて発達させた。ファンダンゴス・デ・ウエルバは、ウエルバ地方のファンダンゴという意味。

マラガの民謡を元に出来上がった曲。ファンダンゴスから派生した曲

グラナダ地方で起こった曲で、ファンダンゴスの一種である。アントニオ・チャコンという人が、マラゲーニャの旋律をもとに創作したようだ。

アルメリーア地方(鉱山地帯)で生まれた曲で、ファンダンゴスから派生した。不協和音が多く使われていて、ほの暗い印象を感じる曲。

セビージャ・カデイスで起こった古くからある曲。リズムはソレアレスが原形。

<アンダルシア地方以外の地が発祥>

- ファルーカ

- ガロテイン

北スペインの民謡から出来上がった二分の二拍子の曲。カデイス地方の色彩が加わってフラメンコ化したもの。カデイス地方が発祥とも言える。

北スペインのアストウリアス地方の民謡が起源の陽気で明るい曲。

<スペイン以外の国から入ってきた曲種>

- グヮヒーラス

- ミロンガ

- ルンバ・フラメンカ

- コロンビアーナス

キューバから入ってきた曲で、四分の三拍子と八分の六拍子が交互に出てくる。

アルゼンチンから伝わってきた曲

キューバのルンバのリズムがフラメンコ化したもので、パコ・デ・ルシアが創り出したと言われる。二分の二拍子の曲で、ショーの幕開けやフィナーレでよく使われる。

キューバのハバネラやタンゴの影響を受けた曲、タンゴス系の2拍子の曲。