―フラメンコの曲種の特徴と分類―

―フラメンコの伝統を保ち続ける音楽を感じさせるギタリスト―

○ビクトル・モンヘ・セラニート ○ファンセラーノ

1 フラメンコの曲種の特徴と分類

11世紀頃北インドを旅立ったロマの人々は、何世紀にも渡りヨーロッパ各地や北アフリカを流浪した。その中でスペインのアンダルシア地方に行き着いた人々はヒターノと呼ばれ、歌・踊り・ギターの伴奏等からなるフラメンコという芸能を創り出した。その中で多くのフラメンコの曲種が生まれたが、それはその土地にあった民謡等の歌が基になっており、曲数は50種程あると言われている。フラメンコのギタリストは、その内の30種程は弾き分けられなければならないようであり、これからその曲種について代表的なものの特徴や分類を考えてみようと思う。

フラメンコの曲種のうち最も古くからあり中心となっているのは、ソレアレスとシギリージャスである。

ソレアレスは、ソレア〈単数形〉と呼ばれることもある。ソレアレスは、調性記号の付かないEナチュラル調というミ(E)を基音とする音階で弾かれる四分の三拍子の曲で、3,6,8,10,12泊目にアクセントがある。また、Aナチュラル調というラ(A)を基音とする音階で弾かれることもある。Eナチュラル調は、ソに#が付く場合と付かない場合があり、Aナチュラル調は、シの音が半音下がる。アクセントが3,6,8,10,12拍目にあることから、12拍を1単位として数えるので、4小節で1まとまりとなる。この1まとまりのフレーズを1コンパスと言い、これがソレアレスの曲形式のリズムパターンである。

フラメンコの曲は、Eナチュラル調とかAナチュラル調という長調でも短調でもない音階で曲が創られることが多いが、この他に、ファとドの音が半音上がるF#ナチュラル調やファの音が半音上がるBナチュラル調という音階がある。同じ曲でも様々なキーで弾かれることが多いようだ。因みに、Eナチュラル調は、スペインでは『ミ』の施法と呼ばれている音階で、スペイン各地の民謡や地中海沿岸や中近東にも見られるようである。

シギリ-ジャスは、Aナチュラル調やEナチュラル調で弾かれる。Eナチュラル調で弾かれる曲は、セラーナスと呼ばれている。シギリージャスは、四分の三拍子の2拍目から始まり四分の三拍子と八分の六拍子が交互に出てくる曲で、1小節の中の1泊の長さが違うのが特徴である。フラメンコのギタリストたちは、この音符の長さの違いを肌で覚えてリズム感を身に付けるのだそうだ。楽譜通りに弾いたのでは、シギリージャスの曲の感じが出てこないことになるし、楽譜を頼ることなどできないということだ。

ソレアレスから派生した曲種に、ブレリアスとアレグリアスがある。

ブレリアスは、Eナチュラル調とかAナチュラル調で弾かれる曲で、1コンパスが12拍。フラメンコの曲種の中で、最も速く弾かれる曲である。

アレグリアスは、スペインのアラゴン地方の民族音楽が港町カデイスに持ち込まれ、ソレアレスのリズムと溶け合ってできた曲種である。ソレアレスと同じ12拍のコンパスであるが、フラメンコの音階でなく、西洋音楽のホ長調やイ長調で弾かれる。曲調は明るく、速い。

ソレアレス系―――― ・ソレアレス ・ブレリアス ・アレグリアス

シギリージャス系――― ・シギリージャス ・セラーナス

アンダルシア地方一帯で歌われた民衆の歌にお国自慢を歌う民族舞曲があり、その総称をファンダンゴというそうだ。各土地や歌い手によって様々なスタイルがあり、大まかに明確なコンパスを持ったものと自由な形式のものとがあるとのことだ。フラメンコ舞踏で踊り歌われるのは、明確にコンパスがあるものの方で、特にウエルバ地方のものを指すようで、ファンダンゴス・デ・ウエルバという名称である。軽快なリズムを持つ明るい曲種で、そのコンパスはブレリアスと似ているが、出だしから数えて1,4,5,7,10,11拍目にアクセントがある。

ファンダンゴの中で、グラナダで生まれたものをグラナディーナス(グラナイーナス)という。創作者は、アントニオ・チャコンという人で、マラゲーニャの旋律を基にして創ったようだ。抒情的な曲種で、ギターでは、繊細さが求められる。明確なコンパスのない自由な形式の曲である。

グラナディーナスの基になった曲種のマラゲーニャは、マラガのファンダンゴが起源で、自由なリズムの曲である。

ファンダンゴを起源とした曲で、アンダルシア地方のアルメリアで生まれたのが、タランタスという曲種である。とても不協和音の多い曲種で、ファの音が半音上がるBナチュラル調で弾かれる。自由リズムの場合をタランタと言い、2拍子の曲をタラントというそうである。後者は、タンゴ系になると考えられる。

ファンダンゴ系―――― ・ファンダンゴス・デ・ウエルバ ・グラナディーナス

・タランタス(タランタ) ・マラゲーニャ

フラメンコには、アルゼンチンタンゴと違うタンゴという2小節で1コンパスのリズム形式の曲種がある。アンダルシア地方のカディスあたりで歌い踊られていたものが起源のようで各地に広まった。その中で様々に派生し、タンゴス、タンゴス・デ・マラガ とか タンゴ・デ・カデイス、タンゴ・デ・グラナダ等の曲が生まれた。タンゴは2拍子の明るく軽快な曲種であるが、その中のテンポの速いものをタンギージョスと言い、ゆっくりとしたテンポのものをタンゴ・デ・テイエントと呼ぶ。そのテンポのゆっくりしたものの中からテイエントスという曲種が出来上がった。デイエゴ・エル・マルーロという歌い手が創り、エンリケ・エル・メジーソという人が普及したらしい。テイエントスは、1コンパスが2小節の2拍子のリズムで、Aナチュラル調で弾かれることの多い曲である。三連符やシンコペーションがしきりに出てくるのが特徴で、拍子と拍子の間を微妙に長く伸ばして弾くため、粘り気のある物憂い印象を感じる。

フラメンコの曲の中で最もよく耳にする曲種にファルーカがある。2拍子のはっきりしたアクセントが特徴になっている。また、ファルーカと同じ北スペインの民謡がフラメンコ化した2拍子の曲にガロテインがある。その他タンゴ系には、ラテンアメリカ派生のコロンビアーナやルンバがある。

タンゴ系――― ・タンゴス ・テイエントス ・タンギージョス ・ルンバ

・ファルーカ ・タラント ・ガロテイン ・コロンビアーナ

フラメンコの曲種は、歌が基になってできてきたが、アンダルシア地方の踊りが基になってできたものもある。サパテアードという八分の六拍子の曲種で、歌のつかない踊りが基になっていて、靴のつま先やかかとを床に打ち付けてリズムをつくる。踊りの途中で動作を急に止めてポーズを決める映像は、我々がよく見受けるものである。

以上代表的なフラメンコの曲種の特徴や分類を見てきたが、フメンコの世界では、これらの曲種のコンパスやリズムをきちんと守って演奏することが重要なことになっている。そうでないとマニタス・デ・プラタのように「フラメンコの本流ではない」との評価を受けることになる。反対にフラメンコの伝統的な音楽の世界を頑なに守っているギタリストがいる。ビクトル・モンヘ・セラニートである。

2 ビクトル・モンヘ・セラニート(1942年~ )

ビクトル・モンヘ・セラニートは、マドリードの生まれで幼少の頃からギターを習い

10歳余りで名を知られるようになった。その後、マリョルカ島の音楽院で学び、1971年にコルドバ市のフラメンコ芸術全国コンクール第5回のコンサートスタイルフラメンコギターの部で優勝した。古くからあるフラメンコ音楽(歌、踊り、ギター、カスタネット等)での伴奏だけでなく、コンサートスタイルのフラメンコでの第一級のギタリストである。

セラニートのギター演奏は、フラメンコの伝統的なスタイルを保ち、高度なテクニックの上に独自の世界を編み出していく音楽と言える。音つくりは地味だが創造力が豊かで、華麗な音符の連続が複雑に絡み合っていく様子は、誰も近づけない名人芸のように感じられる。美しいメロデイーは勿論のこと「よくもこんなに沢山音符を詰め込んだものだと」感心するほど細かい音の連続があったり、技巧的であると同時に音楽性の豊かなギタリストである。

セラニートの卓越した演奏技術は、常に努力を怠らない努力から生まれたもののようだ。彼は小柄で手が小さかったのだが、左指が届かないところでは親指で6弦を押さえたりと絶えず工夫を重ねていたらしい。クラシックギターの巨匠ナルシソ・イエペスからは右手の指(i,m,a)を使った3本指スケールを習い、演奏に取り入れたようである。

セラニートは個人的な演奏技術の向上だけでなく、フラメンコギターの世界での技術革新に貢献したギタリストの一人でもあった。それまであった演奏技術に新しい奏法を編み出し取り入れて、華々しく幅の広いフラメンコの世界を創り出した。新しいギターの奏法や創造的な旋律等の音楽的な展開を編み出したことで、パコ・デ・ルシア等ともにフラメンコのイメージを刷新したギタリストである。

では、ビクトル・モンヘ・セラニートのレコードとその音楽の世界を紹介していく。

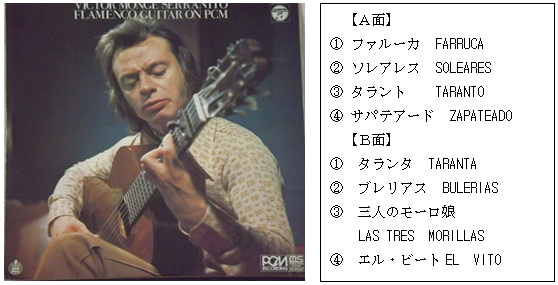

VICTOR MONGE SERRANITO FLAMENCO GUITAR ON PCM

<1967年にセラニートが初来日した時の記念に録音されたレコード>

収録されている曲は、音楽的にも技術的にも引き込まれるような高いレベルにある。

A面の第一曲目のファルーカは、イントロから美しいメロデイ―ラインが続き、2拍子のファルーカのリズムと細かい音符の流れにきれいなトレモロの響きが加わっている。この曲の演奏の素晴らしさは、ファルーカの曲の形式を崩すことなくセラニート独自の創造的な音楽の世界を創り出しているということだろう。このことは、収録されているソレアレス、ブレリアス、タランタス等の他の曲にも言えると思う。

【A面】

- ファルーカ FARRUCA――冒頭のフレーズから思わず耳を傾けてしまう甘美さがあり、途中のトレモロに至って最高潮に盛り上がっていく。華麗なメロデイ―やアルペジオ、ラスゲアード等の演奏は、技巧的なテクニックの高さを物語っている。

- ソレアレス SOLEARES――ソレアレスのファルセータから流れるフレーズがその曲調を訴えかけてくるようなギター演奏になっている。

- タラント TARANTO――2拍子にして踊り向けにした曲のようで、タランタスの曲調とは趣が違う。半音階のスケールや不協和音が目立たない。

- サパテアード ZAPATEADO――セラニートの指使いの見事さが目立つ。

【B面】

- タランタ TARANTA――タランタスの曲調の半音階のフレーズや不協和音が随所に見られる。古くからあるフレーズにセラニートの感覚が盛り込まれている。

- ブレリアス BULERIAS――ブレリアスのコンパスに入る前の冒頭のフレーズにセラニートの感性豊かさが見られる。ブレリアスのファルセータは、技巧の巧みさと創造性を感じさせる。

- 三人のモーロ娘LAS TRES MORILLAS――フラメンコの曲というよりは、ギター曲という作品になっている。セラニートのギター演奏は、全てのギター曲に通じると感じられる。

- エル・ビートEL VITO――セラニートの感性がきめ細かく、情緒豊かであることを物語っている。

フラメンコの曲は、1つのモチーフで形を変え展開させていくという構成ではなく、ファルセータ(曲種によって異なるリズムとメロデイ―に基づいて展開されるフレーズ)のセットをつなげ1つの曲を構成していくというやり方で創られている。従って、曲種によって、明るさや激しさといった違いがはっきりしていて、その印象を強く受ける。この特徴を聴き取り、曲の構成を考えながら演奏を聴くこともフラメンコの音楽を楽しむ1つの在り方であると思う。その意味からも、ファルセータに独自の創造的な世界を編み出しているセラニートの演奏は、大きな魅力であるに違いない。

これらのことが、収録曲の説明に“記念碑的なセラニートの名演”として記載されている。<収録曲の説明から抜粋>

「まず感じたのは、かれのギター演奏の華麗さです。それは時として、まるで宝石箱をぶちまけたようにこまかい音符で埋められています。こうしたスタイルは、よほどすぐれた技巧と高度な緊張に耐えうる精神力の持ち主でなければ生み出せまいと、つくづく思わせられたことでした。つぎつぎに紡ぎ出されるアルペジオ、息の長いアラベスクのような走句、隋所を締めるラスゲアードの冴え、ときにまじえられる新鮮で大胆なハーモニーこうした音符のきらめきは非常に多彩ですが、そこにはたえず音楽的なコントロールが働いていて混乱を引き起こすことがありません。それと同時に、あらためて感心したのは、彼のギター演奏の重厚さと深みでした。華やかだとはいっても、そこには軽々しく浮ついたものはなく、目のつんだ刺繍じゅうたんとでもいうのでしょうか、ひとつの落ち着いた風格、奥深い感覚がみちみちているのです。しみじみと心のうちに入ってくる優しい歌、トレモロにきく夢のような抒情の流れをかれはもっていますが、必要に応じてまじえる力強く太いタッチと充分な“気合い”を感じさせる間の魅力のおかげで、それはけっして浅い官能の楽しみには終わらないのです。高い弦、低い弦とともに、目立たない中音弦の音のゆたかさが、ちょうど、よいヴイオラ奏者をもつ弦楽四重奏のように、全体の味わいを深めているのも特記せねばなりません」

セコビアの感想

若者、“セラニート”が、彼の“トーケ”(演奏)について、私に意見を求めてきた。もとよりフラメンコは私の畑ではないが、私は喜んで次のように言い切ろう。「彼は、行きすぎるとかえって非音楽的な結果を招く不順な装飾を濫用することなく、フラメンコ・ギターの単純でしかも高貴な伝統のうちに身を置いている」と。彼の速い指さばきは、“プテンアード”においては、民衆の感情を正確にかつ風味をこめて伝えている。また、彼の“ラスゲオ”は、息の長いパッセージでは、常によい流れを保ち、短いアクセントづけにおいては、常にリズミカルである。私は、“セラニート”のうちに、最も高名なフラメンコ奏者たちがスペインの内外で得たと同様な、輝かしい栄光の道を予見する。

1970年6月24日、マドリードにて アンドレス・セコビア

< セラニートが用いたギター>

セラニートが録音するにあたって用いたギターは、1967年製のラミレスで、セラニートが特別に注文したもののようである。

ギターは、米杉、もみじ、ハラカンダといった木材でできているが、フラメンコギターは、側板や裏板が通常シープレス(いとすぎ)で作られる。大きさは、クラシックギターとフラメンコギターに、あまり違いは見られないが、厚さはフラメンコギターの方が薄く作られている。音色は大分異なり、フラメンコギターは枯れた音でシャリーンというような音が出る。

セラニートが注文したギターは、クラシックギターに使われる素材であったりしているため、レコードの音色が、フラメンコギターというよりクラシックに近い感じがする。先ほど紹介したレコードでは、このギターが使われていたようだ。

ギターの素材は、演奏会の会場を考慮して作られてもいる。奥行きのある会場の場合、音が遠くまでしっかり届くことが必要になる。プロのギタリストは、きれいな音を正確に伝えたいと必ず思うに違いないので、セラニートが特別注文したギターは、このようなことを考えて作られたのではないだろうか。次に紹介するレコードでは、通常の素材で作られたフラメンコギターが使われているようだ。

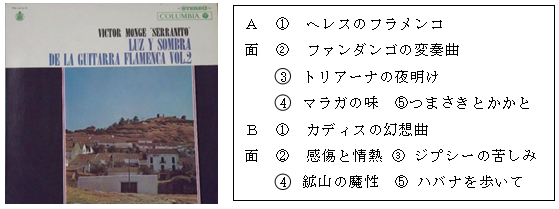

VICTOR MONGE “SERRANITO” LUZY SOMBRA DE LA GUITARRA FLAMENCA VOL.2

ヘレスのフラメンコは、ブレリアスのリズムがイントロから軽快に流れ、激しい響きを交え展開されていく。次々に流れる音の響きは、これぞブレリアスという印象で、正確なリズム、張りのあるラスゲアード、独創的なメロデイーが、セラニートのフラメンコの特徴を表している。これは、収録曲全てにあてはまることで、迫力のある力強さときめ細かい繊細さが重なって続いても、全体的にバランスの取れた調和のある音楽になっている。

フラメンコというと、踊り(バイレ)と歌(カンテ)とギター(トケ)による華麗なショーという印象を受けるが、セラニートの演奏はそのフラメンコの世界とは少々違い、派手さがなく音楽的なコントロールが働いている。

【A面】

- ヘレスのフラメンコ――ブレリアスの伝統的な形式を守り歯切れよく速く弾いている。ファルセータの中にセラニートの独奏的なフレーズがある。最後の盛り上げがドラマテイックである。

- ファンダンゴの変奏曲――ウエルバ地方のファンダンゴを変奏した曲である。細かい音の連続が続きセラニートのテクニックの見事さが表れている。

- トリアーナの夜明け――ソレアレスの形式を格調高く守っている。セラニートの生み出したフレーズは、伝統の中に新鮮な感覚があるように感じる。

- マラガの味――マラゲーニャの自由な形式の中に美しく感傷的なメロデイーがあり、それをトレモロでさらに浮かび上がらせている。

- つまさきとかかと――軽快なサパテアードのリズムに乗ったもの悲しさを感じるフレーズがあり、ラスゲアードで曲調を支えている。

【B面】

- カディスの幻想曲――明るく陽気な曲風のアレグリアスを感傷的なフレーズと細かく美しいトレモロで弾いている。

- 感傷と情熱――テイエントスは、微妙な間合いのリズムからもの憂い感じが出てくる曲調であるが、それを確かな技巧で演奏している。

- ジプシーの苦しみ――冒頭から、これぞシギリージャスだというラスゲアードの演奏である。

- 鉱山の魔性――鉱山の魔性という題名をもの語るようなほの暗い印象を感じさせるタランタのスラーの連続と不協和音が、曲調をよく表している。

- ハバナを歩いて――軽快な演奏で明るさと楽しさが伝わってくる。

次に紹介するのは、4人のギタリストとの協奏やカスタネットとの協奏である。

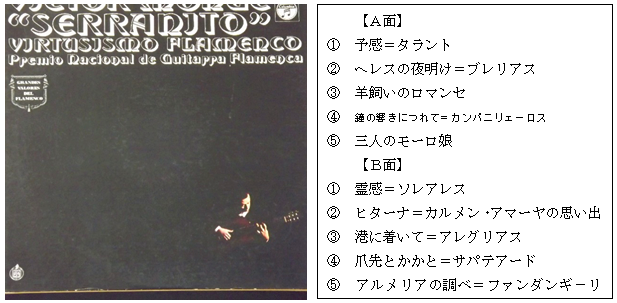

VICTOR MONGE “SERRANITO” VIRTUSISMO FLAMENCO Ppemio Nacional de Guitappa Flamenca

【A面】

- 予感=タラント――抒情的でもの悲しさを感じるメロデイ―で始まる。続くアルペジオ風の細かい音の連続からタラントの曲になっていく。

- ヘレスの夜明け=ブレリアス――ブレリアスのリズムを刻む4本のギターが正確で、特にラスゲアードに迫力が出ている。

- 羊飼いのロマンセ――シギリージャスのリズムを刻むラスゲアードの音色がクラシック調であっても曲風をよく表している。

- 鐘の響きにつれて=カンパニリェーロス――カトリックの信徒が祭の日に宗教歌を歌い歩く風習があるそうで、ラスゲアードにおいても宗教的な感がある。

- 三人のモーロ娘――フラメンコギター曲というよりは、単にギター曲と言っていいような曲で、セラニートの音楽性を表している。

【B面】

- 霊感=ソレアレス――ソレアレスのリズムに乗せて弾くメロデイ―ラインが細かい音とスラーの連続で、真に音のモザイクと言ってよい。

- ヒターナ=カルメン・アマーヤの思い出――美しいメロデイ―のイントロで始まり、ギターの四重奏が女性舞踏家の姿をイメージさせる。

- 港に着いて=アレグリアス――明るい曲調のアレグリアスを演奏しながら、情感豊かさと音のモザイクの技巧を見せている。

- 爪先とかかと=サパテアード――セラニートの独奏の曲にあるサパテアードのファルセータが、四重奏の中で生きている。

- アルメリアの調べ=ファンダンギ-リョ――アンダルシアの東のアルメリア地方にあるファンダンゴを巧みな技巧で演奏している。

2 ファン・ラーノ(1935~)

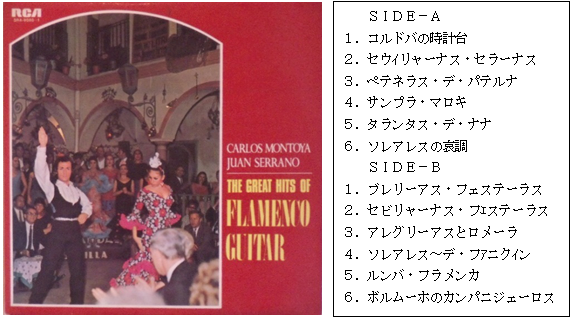

モントヤより30年ほど後に生まれたのがファンセラーノで、アンダルシア地方の中央部にあるコルドバ出身とのことである。13才でプロとして演奏を始め、演奏旅行にも出かけ活躍した。コンサートスタイルフラメンコギタリストの一人でレコードの吹込みが多数あるようだが、レコードのケースの裏に「セラーノが弾くフラメンコは、アラビア音楽にそのルーツを探ることができる」とのコメントがあったことからも窺がえるが、伝統的なフラメンコの世界を保ち続けていたように思える。

モントヤより30年ほど後に生まれたのがファンセラーノで、アンダルシア地方の中央部にあるコルドバ出身とのことである。13才でプロとして演奏を始め、演奏旅行にも出かけ活躍した。コンサートスタイルフラメンコギタリストの一人でレコードの吹込みが多数あるようだが、レコードのケースの裏に「セラーノが弾くフラメンコは、アラビア音楽にそのルーツを探ることができる」とのコメントがあったことからも窺がえるが、伝統的なフラメンコの世界を保ち続けていたように思える。

セラーノは、ラスゲアードのない曲を弾くことがよくあったようで、クラシック奏法を取り入れた演奏との印象も感じられる。全体的に丁寧で優しく、私には紳士的な感じがした。セラーノの弾く曲は、「即興的なフレーズやリズムの変化が素晴らしい」とか「歌とのバランスが良い」との定評があったようである。

<コルドバの時計台>―コルドバの昼下がりの静寂さの中で、寺院の鐘の音が町の隅々まで届いている感じがする。

<セビリャーナス・セラーナス>―カスタネットと手拍子の正確なリズムが、ギターのラスゲアードと交差している演奏がしつこくなく聞こえてくる。

<ペテネラス・デ・パルテナ>―パルテナという村の娘が歌い始めたという曲だそうで

抒情的な感じと寂しさが漂う曲である。

<サンプラ・マロキ>―マロキとは、モロッコのことだそうである。アラビア風の音楽で、アルペジオの細かさが目立つ。

<タランタス・デ・ナナ>―タランタスの独特な曲調から伝わってくるどことなくはかなさを感じさせる曲になっている。

<ソレアレスの哀調>―ソレアレスのリズムとファルセータを正確に演奏している。ラスゲアードがしつこくなく聞きやすい。

<ブレリーアス・フエステーラス>―ブレリアスの速いリズムが正確で、メロデイーのバリエーションが個性的である。

<セビリャーナス・フエステーラス>―明るく軽快な曲調を正確なラスゲアードで演奏している。

<アレグリーアスとロメーラ>―正確なリズムときめ細かいファルセータのメロデイーで伴奏している。

<ソレアレス~デ・ファニクイン>―ソレアレスのリズムとファルセータを明快に表現している。

<ルンバ・フラメンカ>―演奏会や催しもののフィナーレを飾るにうってつけの曲である。見事な演奏との印象を感じる。

<ホルムーホのカンパニジェーロス>ルンバ・フラメンカと同じリズムで楽しさを感じさせる。