―フラメンコとフュージョン―

―パコ・デ・ルシアの音楽の変遷―

1 パコ・デ・ルシア(1947~2014)とフュージョン

パコ・デ・ルシア(本名FRANCISCO SANCHEZ GOMES)は、ジブラルタル海峡に面した港町のアルへシーラスで生まれた。父親や二人の兄弟からギターを習うと同時に、ニーニョ・リカルドから強い影響を受け、そのレコードを聴いて練習に励んだとのことである。7歳からギターを始めわずか12歳で兄とレコーデイングをしたというのですから、凄い。13歳になると舞踏団と一緒にアメリカに行きサビーカスに出会ったようで、その時から音楽的影響を受けるようになったそうである。

1964年にはソロデビューを果たし、二重奏や三重奏の他、ジャズの世界にも進出していった。1980年代になると世界的に注目されるようになったが、それは、誰にも真似できない高い技術と正確さがあったからに違いない。例えばピカード奏法という強くはっきりとした音を出す技法があるが、パコの演奏はスピードがもの凄い速さで、ピカードとは突き刺すという意味のようだが、まさにその通りなのだ。巧みな演奏技術は、それだけに留まるものでなく、ラスゲアード奏法他それまであったギター奏法を変えるようなものであった。フラメンコの演奏技法の改革者としても有名になった。ジャズやクラシックギターの要素を大胆に取り入れ、ギターの奏法に新風を吹き込んだと言われている。フラメンコの音楽家たちは伝統を重んじ、曲種のリズムパターンをきちんと守ってコンパスを演奏する。そして、独自のフレーズを編み出してファルセータを構成しても曲形式を変えるようなことはしない。これが本来の姿であったが、その本流の姿が変わってきている。フュージョンの音楽というのがあるが、フラメンコの世界にジャズを取り入れたりするフュージョンの世界が生まれてきたと言える。パコ・デ・ルシアは、フラメンコの伝統の世界からジャンルの異なる音楽の世界に入って、フュージョンの音楽を創り上げていったということになる。フラメンコの枠に留まらない新しい音楽の世界を生み出す感性があったのだと思う。ジャズとのフュージョンの世界で、サックス、ピアノ、ベース、ドラム等とギターでジャズフラメンコのアルバムを出したりしている。フラメンコの世界では形式を守ることが重んじられているが、パコ・デ・ルシアはその固定概念にとらわれることがなく、自分の音楽を求めていったわけだ。パコ・デ・ルシアを評価する言葉の中に、「彼がジャズに接近していったのは、ブラジルの進歩的な音楽家たちが、モダンジャズのハーモニーからボサノバという新しい音楽を生み出したのと同じ経過をたどっていったのだ。」がある。パコ・デ・ルシアがこの新しい音楽ともいえるフラメンコとジャズのフュージョンの世界のレコードがあるので紹介する。

2 パコ・デ・ルシアのフラメンコフュ-ジョン

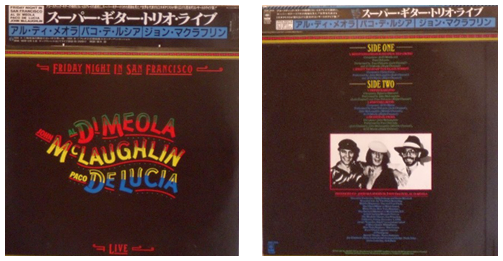

このレコードは、1980年12月5日サンフランシスコにあるウオーフィールド劇場で行われた、ジョン・マクラレン、アル・テイ・メオラというギタリストとパコ・デ・ルシアとの三重奏のコンサート実況録音盤である。3人のギタリストが、超絶技巧のテクニックの持ち主であることがよく分かる。どの曲も1小節の中に詰めだけ音符を積み込んでいるような構成で、それをまるで曲芸と感じるような速いスピードで弾いている。「速く」「大きく」「強烈に」が印象に残る音楽で、フラメンコとは、大きく異なるジャンルの音楽と感じる。

Side A 1 地中海の舞踏/ 広い河――フラメンコの曲種のルンバフラメンカのリズムで弾かれている。ルンバフラメンカは、キューバのルンバが基になっているようで、パコ・デ・ルシアがフラメンコの形式という制約から離れ自由な演奏をしたいために創ったようだ。そのルンバフラメンカのリズムで、フュージョンの音楽を創ろうとしたのではないかと思う。しかし、ルンバフラメンカのリズムが時折顔をのぞかせるが、速い指使いのフレーズが続きジャズ的な演奏となっている。その演奏は、卓越したギターテクニックの連続で、見事という他ない。音符の数の多さと凄まじい速さで到底楽譜を見てでは弾けないだろうし、楽譜なしでは、頭の中のどこにこの変化に富んだフレーズが蓄えられているのだろうと思わず感心してしまう。その上、それを3重奏で弾くのだから凄い。耳に入ってくる全体的な音の響きは、マイク等の音響効果のためか、フラメンコギターが使われている様子が感じられない。

2 黒い森――映画『ピンクパンサー』のテーマ等が出てくる。映画のワンシーンの動きを表現するような演奏技術(速さと表現)が、見事である。とてつもなく速くギターを弾くテクニックと同時に、3本のギターの呼吸がぴったり合っている。音楽の表現には、「速く弾く~ゆっくり弾く」「音が大きい~小さい」「音符が長い~短い」というような約束があるが、このスーパーギタートリオの演奏は、「速い」「音符の数が多い」「音が大きい」というのがキーワードになってできている。

Side B 1 フレボ――パコ・デ・ルシアの速いスピードの音の連続が続き、その変化が多様でどこにそのフレーズが蓄えてあるのだろうと不思議なくらいである。時折フラメンコのラスゲアードとルンバのリズムが聴こえてくるようで、フラメンコジャズということか。

2 幻想組曲――アルのオリジナル曲を3重奏で演奏している。人間業と思えないような速さでの演奏であっても3本のギターの呼吸が合っている。

3 ガーデイアン・エンジェル――ジョンのオリジナル曲をルンバフラメンカのリズムに乗せて3重奏で弾いている。1本のギターがメロデイーを弾き、1本のギターがサイドギターとなってルンバフラメンカのリズムを弾いている。

<パコ・デ・ルシアの演奏活動>

○ 1976年の演奏は、ギター、エレキベース、打楽器(ボンゴ等)による編成で、パコ・デ・ルシアが独奏する形になっている。ルンバの曲調が流れる中抜群のテクニックが披露されているが、フラメンコの曲種にあてはまらないジャズ的な演奏と受け取れる。

○ また、エレキギター、ハーモニカ、打楽器やパーカッションの編成での演奏では、やはり独奏の形を取りジャズ的な音楽になっている。

○ さらに、アコースチックギターをピックで弾く奏者を加えエレキギターを交えた編成での演奏では、すさまじい速さでの独奏が続き、即興的な演奏もあるジャズ的な音楽になっている。

○ パコ・デ・ルシアが一人で演奏し手拍子二人が加わっての演奏は、伝統的なフラメンコの曲種のどれにもあてはまらないものと思われる。また、伝統的なスタイルとも言えない曲調が披露されていた。まるで、フラメンコと異なる曲のようで、やはりジャズの世界に入り込んでの演奏のようだ。

パコ・デ・ルシアは、スペインで名を轟かせたフラメンコ奏者だが、最近はジャズの世界で活躍していた。そのパコ・デ・ルシアが、フラメンコの様々な曲種をどのようにジャズに生かしているのか聴くことは興味のあることだが、いずれの演奏においてもフラメンコの形式から遠く離れている。フラメンコフュージョンというよりは、ジャズの世界に入ったという感じがする。そのようなことを考えている時、「どんなギターを使っているのだろう。」と気になった。フラメンコギターは、通常側面板と裏板は、シープレスという糸杉が使われていて、ハラカンダやローズウッドが使われているクラシックギターとは音質が大分異なる。フラメンコギターは音が遠くに飛ばないのも特徴で、ジャンルの異なるギタリストとの演奏では、配慮を要することでもある。このレコードにある実況録音での演奏では、音の大きさや強烈さが目立つ必要があるはずで、パコ・デ・ルシアも考えたに違いない。また、パコ・デ・ルシアの音楽的感覚が変わったのだろうということも気になった。強烈なことが突出して表面に出てくる音楽を、パコ・デ・ルシアは、どう考えていたのだろう。

3 パコ・デ・ルシアの伝統的なフラメンコ

パコ・デ・ルシアはフラメンコ奏者であるから、伝統的な曲の録音もある。それを聴けば、パコ・デ・ルシアが伝統的なフラメンコのスタイルを守り、高度なテクニックを身に付けた一流のギタリストであることが分かる。

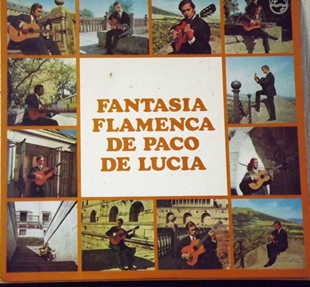

FANTASIAFLAMENCA DE PACO DE LUCIA

A面 リラーナスの調べ――リナーレスは、東アンダルシアにあるアンドレス・セコビアの生まれた町である。この曲の曲種はタランタスで、スラーの連続と不協和音が特徴のフレーズを伝統的な手法で弾いている。どこか悲しげでわびしさのある曲調を、落ち着いた調べで進めている。

私の霊感――アレグリアスを伝統的なスタイルを守って、淡々と弾いている。

ルシアのグアヒーラス――細かい音の連続をはっきり正確に弾いている。

祭りの日のショール――アポヤンドがきつくなく和音が丁寧で、女性が身に付けるショールを優しくイメージさせている。

エル・テンプル――一音一音がはっきりとしていて、ラスゲアードもきちんと整った感じで、ブレリアスのリズムに乗っている。

B面 パナデロス・フラメンコス――いかにも人々が踊っている様子が浮かんでくるような演奏で、アンダルシア舞曲の感じが理解できる。

月影のヘネラリーフェ――自由な形式の曲で単にギター曲といってもよい曲調になっている。時折グラナデイーナスのフレーズやフラメンコを感じさせるリズムが出てくる。

モゲールの祭――ファンダンゴス・デ・ウエルバの曲である。きめ細かい音の運びで、ラスゲアードの切れが見事である。

鉱夫の嘆き――タランタスの一種のようだが、そのフレーズがあまり感じられない。

嫉いてばかり――ソレアレスのコンパスがよく表れていて、形式をきちんと踏んでいる。

4、パコ・デ・ルシアの軽音楽

パコ・デ・ルシアは、若いうちからポピュラー曲を手掛け、その後ジャズの世界にのめり込んでいった。伝統的なフラメンコの音楽から離れていったが、その歩みの第一段階が、次に紹介するポピュラー音楽を録音した時代と言えるように思う。フュージョンの世界に至る道のりの第一段階を示しているのではないだろうか。

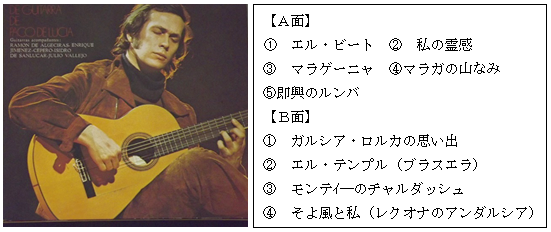

<RECITAL DE GUITARRA PACO DE RUCIA>

このレコードは、1972年にパコ・デ・ルシアが来日する前に録音したもので、5人のギタリストとの合奏である。ソリストのようなポジションで、基本的なリズムとメロディーを助ける簡単なフレーズと和音をバックに独壇場の演奏である。録音曲は、本来のフラメンコ曲の形式が2曲で、ポピュラー曲が中心になっている。

エル・ビート――もとは、セビーリヤの踊り歌だそうである。アラベスク風の出だしの独奏で始まり、トレモロで主旋律のメロデイーを弾いている。親しみやすい曲になっている。

私の霊感――「伝統的なフラメンコ音楽」で紹介したソレアレス形式の曲である。

マラゲーニャ――キューバの作曲家エルネスト・レクオネ作の誰もが知っていて耳になじんでいる曲である。1本のギターが主旋律を奏で、合奏で盛り上げる形になっている。

マラガの山なみ――マラゲーニャ風の旋律と合奏の展開である。メロデイー担当とリズム担当のパート別になった合奏である。

即興のルンバ――5本のギターのルンバのリズムに乗って、パコ・デ・ルシアのギターの音が耳に迫ってくる。

ガルシア・ロルカの思い出――スペインの有名な詩人・劇作家の思い出をトレモロの合奏で弾いている。哀愁を帯びたメロデイーと途中から転調したような明るい調子で表現している。

エル・テンプル――「伝統的なフラメンコ音楽」で紹介した曲で、ブレリアスである。

モンテイ―のチャルダッシュ――出だしはメランコリックなメロデイーで、途中から激しいリズムになる。

そよ風と私――はっきりとしたアポヤンド奏法と一音一音の明瞭なトレモロで「そよ風と私」のメロデイーが弾かれている。伴奏のギターのトレモロが曲の流れを支えている。

新しい噴水――テイエントスと紹介されているが、本来のフラメンコの形式ではなくアレンジされている。

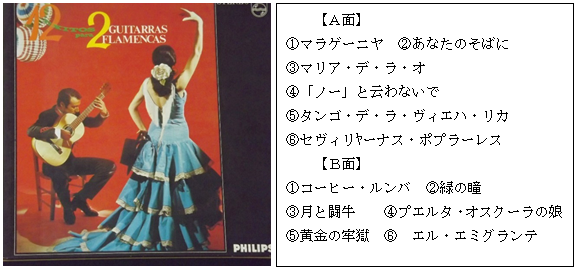

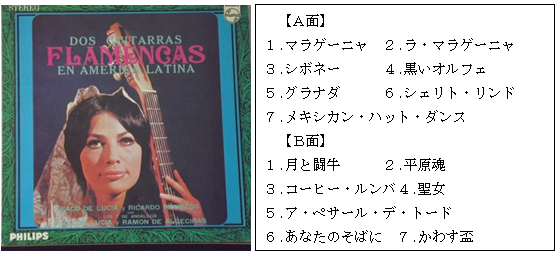

<12EXITOS PARA 2 GUITARRAS FLAMENCAS>

2台のギターによる演奏で、スペインのヒットソングが入っている。

マラゲーニヤ――ギターの2重奏にカスタネットが加わることで、フラメンコらしさが出ている。

あなたのそばに――スペインのポピュラー曲である。親しみやすいメロデイーで手拍子(パルマ)がフラメンコらしさを出している。

マリア・デ・ラ・オ――エキゾチックで哀愁を感じる曲である。手拍子が加わりフラメンコ風に弾かれている。

「ノー」と云わないで――サパテアードのリズム乗ってギターのメロデイ―と手拍子や靴音のリズムで曲調を出している。

タンゴ・デ・ラ・ヴィエハ・リカ――フラメンコタンゴ系の曲である。2つのギターのラスゲアードが曲調を盛り上げている。

セヴィリヤーナス・ポプラーレス――フラメンコのセビリャ―ナスという曲種。分かりやすいリズムで親しみやすく演奏されている。

コーヒー・ルンバ――フラメンコ風コーヒー・ルンバである。カスタネットが効果的である。

緑の瞳――スペインのポピュラー曲だが、ブレリアスになっている。

月と闘牛――スペインのヒットソングである。2台のギターが山彦のように応えながら馴染み易いフレーズを醸し出している。手拍子と靴音が効いている。

プエルタ・オスクーラの娘――ポピュラー曲で、靴音と手拍子で始まり、曲の流れに乗ってラスゲアードが締め括りの形をとっている。

黄金の牢獄――ポピュラー曲。どこか悲しげなフレーズが流れ、心の動きを訴えている。

エル・エミグランテ――スペインのヒットソング。とても聴きやすい演奏で、ギターがそれぞれのパートを勝手に弾いているようだが、呼吸が合っている。

二重奏(PACO DE LUCIA y RICARDO MODREGO)

(PACO DE LUCIA y RAMON DE ALGECIRAS)

DOS GUITARRAS FLAMENCAS

EN AMERICA LATINA

このレコードは、5人のギタリストの伴奏をバックにパコ・デ・ルシアがソリストのように演奏したものを録音したものである。合奏形式でのギターのリズムやメロデイ―に乗って、パコ・デ・ルシアが独自のスタイルで、即興性や華やかさのある音楽を創り

上げている。フラメンコで培われた音楽的な感覚が、ジャンルの異なるポピュラー曲に生かされている。その例をいくつか紹介する。

A面第1曲目のマラゲーニヤは、キューバの音楽家エルネスト・レクオーナ作曲の世に知られた曲。ここではギターの二重奏にカスタネットを加え演奏している。フラメンコスタイルのギターの演奏に鮮やかなカスタネットの響きが加わり、個性的なマラゲーニヤになっている。

B面のコーヒー・ルンバは、ベネズエラの音楽家ホセ・マンソ作曲による世界的にヒットした曲で、日本ではザ・ピーナッツが歌っていた。ここでは、フラメンコのリズムや感覚が新鮮さを与え、全く違った印象の曲になっている。

5 これからのフラメンコフュージョン

フュージョンとは、音楽の分野での異なる世界にあるものが融合されるということで、特にジャズやロックの世界で展開されているようだが、パコ・デ・ルシアは、フラメンコとジャズをフュージョンした音楽にたどり着いたようだ。冒頭に紹介したスーパートリオライブのレコードにある曲は、全て強烈に速く弾くことの連続で超絶技巧とかギターによる曲芸的演奏といった印象で、フラメンコとは別の音楽の世界になっている。フュージョンをさらに進めた音楽ということか。

パコ・デ・ルシアがフュージョンの音楽の世界に入っていったのは、フラメンコの成立と発展の流れの上に載っているとも言えるかもしれない。フラメンコはロマの人々が移り住んだ土地の音楽を取り入れ、自分たちの音楽と融合させた結果、フラメンコが生み出されたのだからだ。フラメンコ成立から見た時の一つの必然性がフュージョンの音楽にはあるように思う。であれば、フュージョンの音楽は、若いフラメンコギタリストが将来の目標を考える時の一つの指標になっているのではないだろうか。踊りと歌と手拍子とギターからなる伝統的なフラメンコやコンサートスタイルのフラメンコは、スペインの民族音楽としてその地位を保っていくだろうが、フラメンコがフュージョンの世界に生き続ける音楽の世界も残っていくのだろう。パコ・デ・ルシアから影響を受けた若手のフラメンコギタリストに、トマテイートやビセンテ・アミーゴがいる。日本では、沖仁というコンサートスタイルフラメンコ奏者がいる。フラメンコフュージョンは、ギタリストの一つの目標であるに違いない。