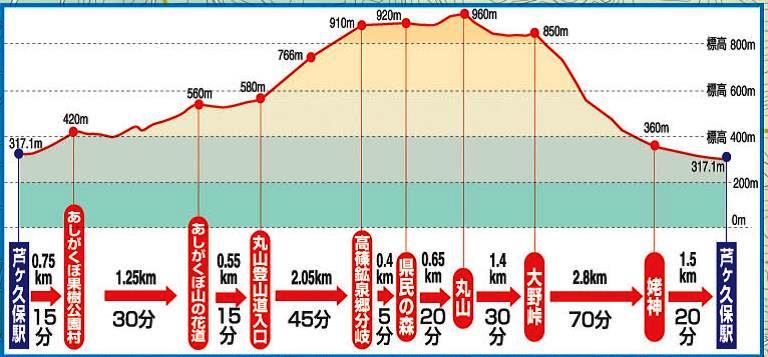

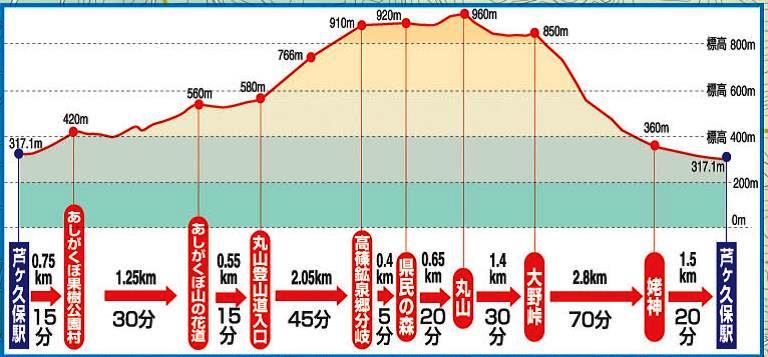

―所要時間4時間(昼食、休憩を含む) 歩行数約30000歩―

7代 新保

昨日の雨とは打って変わって快晴山日和。今日は、「あしがくぼ果樹園村から丸山へ」と言う西武鉄道主催の「ウォーキング&ハイキング」の日です。娘達も行く予定だったのですが、ここ数日の冷え込みからか「寒いから今回はやめます。」とメールが来たので、独りでの参加となりましたが、返って気楽でこれも良しです。

武蔵野線の新秋津で降りると、もう山姿の団体やらグループやらで秋津駅までの道は溢れていました。所沢から乗り換えた快速の車内は、都内から来た人達との合流で更にいっぱいに。でも私は座れました。こういうのって正に独り行動の良さですね。ラッキーと思いっていると、同じボックス席の前いる二人の女性の小声が、私の耳の奥まで入ってきました。

A「うちの主人退職したんだけど全く動かないのよね。三食作らなきゃいけないのでやんなっちゃう。」

B「そうなのよね。全くお茶も入れないんだから。」

A「今度から1杯だけは入れて、あとはご自分でどうぞって言うのがいいわね。」

B「そうそう、主婦がいないと何にもできないんじゃ困るもの。」

A「そう言ったら、『大丈夫。いない時はちゃんとできるから』っていうのよ。」

B「退職したら、お互い同じ状況なんだから半分ずやるのが当たり前よね!」

等々…愚痴がかなり続いていました。

わたしは共働きだったので、同じに働いているのに家事の負担がこちらにばっかり来るのはおかしい。もっと協力してくれるべきなのにといつも思っていた事をボーっと思い浮かべたりして、でも今はそういう悩みからほゞ解放されてきたかなーなんて他人事になって、「お二人とも頑張ってください。大変ですね!」と心で呟きながら、本を読み始めました。しかし、先日有料会員のページに掲載された土岐さんの退職後の「主夫生活」を読んでいて、ふと上記の会話を急に思い出し、同じ退職者なのに大違い。土岐さん偉い!退職者の鏡!毎日家族6人分の家事を一手に引き受けているなんて!と、本当に感心してしまいました。(まだの方は、有料会員「ゆるやかな風NO13」をお読み下さい。)

芦ヶ久保に9時33分到着。速足でサッサか改札を抜け、いざ目指すはトイレ。オーッ!ガラガラ、有難い。実は初めて参加した時、申込みとかなんとか分からずに周りの人を見てノンビリしていたので、トイレに行ったときには既に長蛇の行列でしんどい思いをしたのです。

駅から丸山登山道入り口まで

申込みをして地図を貰い9時40分出発。こういうハイキングイベントは参加者が多く、要所要所に矢印があり道案内の人もいるので、独りで参加しても安心で有難いです。外資系ファンドの意向で、この西武秩父線が廃線になるならないと問題になっていましたが存続してくれて本当に良かったです。

駅から30分位は、舗装道路のかなりきつい坂道です。同じ道を登って日向山に行った時は結構バテタのでゆっくりペースでフーフー。

舗装道路から山道に入ると、急に見晴らしが開けセメント用に切り取られた武甲山北側の山肌が痛々しく目の前に迫ってきました。何とも気の毒な山です。

この景色を眺めながら一服しているご夫婦。70才半ば位でしょうか?

「結構きついね。」

「そうだなぁ。普段スーパーに行くくらいしか歩いていないからなぁ。」

「ここまででこんなに疲れちゃって、これから先まだまだでしょう。

頂上までいけるかしらねぇ?」

「えっ!普段歩いていないのに、こんな山にきちゃったの?」ビックリしながらながら傍を通過したのですが、あの方達はあの後どうしたでしょうか?

丸山登山道入り口から高篠鉱泉郷分岐まで

45分のコースタイムで標高500mから910mへ410mも一気に高度を上げるのです。急坂には落ち葉が積もって滑りやすく、道幅は広く岩がゴロゴロしていて掴まる木等が無く、とても歩きにくいです。富士山で教えてもらった「ゆっくりと息を吐ききってから吸う」ようにして、「歩幅は小さく斜めにジグザグ」と登っていきます。このジグザグ歩きは、NHKの登山教室でやっていた方法ですが、斜めに行くので直線で行くより歩数は多いのですが、高度がゆっくり上がるためか、疲れにくいのです。

(写真)かなりの坂なのに、急坂に見えないのが残念!

高篠鉱泉郷分岐から県民の森へ

急坂に耐え分岐までやっとの思いで到着すると、柵のある平らな道が現れました。こんな山の上に、こんなきれいな整った道があるなんて!ビックリしながら、「楽ちん、楽ちん。」カラマツ等の紅葉を楽しみながら歩いて行くと、「おや?!なに?!」「何か聞こえる!音楽?」

思わぬプレゼントが!

平らな道の突当りは県民の森でした。こんな山の上に資料館もあり、トン汁300円の販売もしています。更になんと屋根付きコンサートホールまであり、その真ん中で若い女性がバイオリンを演奏しているのです。オーッさっきの音色はこれだったんだ!なんと素晴らしいプレゼント!ここまでの疲れがすっ飛びます!(*^^*)

演奏も後半だったらしく「一日の終わり」と「めぐりあい」の2曲だけで終了。残念!さて、丸山まで行ってお昼にしようと思っていると、次の演奏者が準備を始めました。クラシックギターとオカリナです。

ギターかぁー!さて、どうしようか?ちょっと迷たのですが、ここでお昼にする事にしました。曲は陽気な「マイムマイム」で始まり「水色のワルツ」「夜明けの歌」「ふるさ」等々みんなが知っている曲が次から次へと演奏されていきます。青空晴天でも山の上での吹き抜けとなると、風は冷たく指を動かす演奏は大変そうでしたが、メロディーを奏でるオカリナは、あんな小さな楽器なのに二つがハモッテ心地よい音色でよーく響いてきます。伴奏のギターには屋外でもありマイクスタンドがセットされていました(..)。こういう開放感のあるところでお昼を頂きながら聴く音楽も良いですね!

(思わぬところで税金が使われていると初めて知りました!また、楽器機材があるという事は、こまで車で来られるという事も。ガクッ(*_*;!)

県民の森から丸山へ

生演奏のプレゼントを聴きながらのんびりお昼を頂いてから、休み過ぎて重くなった足でえっちらおっちら20分で丸山山頂着。ここは周りが良く見えないので、見晴らし台から眺めるようになっています。県民の森でお昼にして大正解でした。

今年はどこも紅葉の色がいまいちですね。

さて、下山です。うっそうとした杉林の中の道は、杉の枯葉がクッションになっていて中々歩きやすいです。こんなに杉があるという事は、花粉が飛ぶのも然り!タッタカ下りて、1時40分芦ヶ久保駅着。

アーモンドと干しぶどうとチョコレート

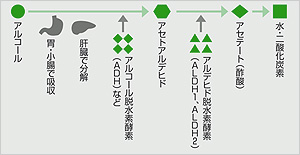

帰りの電車もラッキーなことに座れました。前の人がチョコを食べていたので、私も残りの一握りの食糧「アーモンド5個、干しぶどう5個、一口チョコ2個」をむしゃむしゃ全部食べて、水分もごくごく飲みました。

駅から家までの足がいつもより軽かったり、帰宅後に疲れをさほど感じなかったのは、もしかしてこのエネルギー補給の効果かも?これは新発見かも!

(特に干しぶどうは、即効性の高い食品のようです。)

今回の参加者

殆どが65歳以上の方で、10人位や2.3人のグループの人達もいますが独りも結構多かったです。兎に角、皆さん高齢者とは思えぬお元気さでした!現役の場合は、せっかくの休日に、わざわざ疲れるために山に行こうなんて考えないんでしょうね。

参考 西武鉄道ウォーキング&ハイキング日程はこちらです。

街中や公園、川などを巡るコースも多いです。

http://www.seibu-group.co.jp/railways/enjoy/walking-hiking/walking/index.html

参考 武甲山の石灰岩採掘について – Wikipediaより

武甲山の石灰岩は日本屈指の良質な大鉱床であり、可採鉱量は約4億トンと推定されている。山の北側斜面が石灰岩質であるために古くから漆喰などの原料として採掘されていた。明治期よりセメントの原料として採掘が進められ。1940年(昭和15年)に秩父石灰工業が操業を開始して以降、山姿が変貌するほど大規模な採掘が進められ、とくに北斜面で山体の崩壊が著しい。

1900年(明治33年)の測量では標高は1,336メートルを記録したが、山頂付近も採掘が進められたために三角点が移転させられ、1977年(昭和52年)には標高1,295メートルとされた。2002年に改めて三角点周辺を調査したところ、三角点より西へ約25m離れた地点で標高1,304mが得られ、国土地理院はこれを武甲山の最高地点と改めた(国土地理院の発表日時:2002年11月8日(金)14時00分)。そして、地図上では1,295mの三角点と最高地点1,304mの両方を表示することとした。