テーマ別投稿

最近のコメント

- ゆるやかな風 第36回 通勤後譚 に 菅田向一 より

- トレド第17回部内発表会報告 に 脇田 美治 より

- トレド第16回部内発表会報告 に 佐藤憲一郎 より

- トレド第15回部内発表会開催! に 佐藤憲一郎 より

- トレド通信 2022年11月号 (活動を再開しています) に 佐藤憲一郎 より

新着記事タイトル

- 2012-07-06: スペイン雑感 前編

- 2012-07-06: スペイン雑感 後編

- 2012-06-25: トレド合奏団有志によるハイキングのご報告

- 2012-06-02: 第13回 Köthen ケーテン (1/2)

- 2012-05-14: 第2回出前演奏会(さくらえん)

- 2012-04-28: 第12回 Weimar ワイマール (4/4)

- 2012-04-20: 再び、ロジャー・ノリントンの指揮

- 2012-04-14: 爪の手入れ・弦の交換など(月刊「現代ギター」情報)

- 2012-03-10: 第11回 Weimar ワイマール (3/4)

- 2012-02-29: パク・キュヒのリサイタルに行って

記事内容

スペイン紀行 新年特別編

スペイン紀行(新年特別編)―トレド

特別編の旅は、新年スペシァルとして“トレド”について先回りに取り上げました。

“トレド”は、埼玉大学ギタークラブOBOG会が結成したギターアンサンブルですが、スペインのトレドはマドリードから南に約70km、南メセタ高原のトレド盆地に位置しタホ川に囲まれています。この地もまた、中世(8世紀から11世紀)においては、イスラム人が水利施設を構築し、この城塞都市で暮らせる環境を構築しています。“トレド”のホームページにほぼ前景に近い写真がアップされています。

歴史的には、古代ローマ帝国の時代から城塞都市として栄えました。また、他地域と同様に8世紀以降にアル・アンダルス(イスラム・スペイン)の一部となりましたが、11世紀にカスティーリャ王国に降伏しレコンキスタが勢いを増すきっかけとなりました。この間イスラム教、キシスト教、そしてユダヤ教を信奉する人々の相互扶助が行われた結果、この地でも文化の融合がもたらされ、鉄製品や陶器の生産、そして、古代ギリシャやローマ時代のアラビア語版文献がラテン語に翻訳されたことなどが有名です。

トレドに縁のある人物の紹介です。

美術関連で、エル・グレコ(ギリシャ人:クレタ島1541年生まれ)はイタリアからこの地へ定住し、この地の教会などで多くの有名な宗教絵画を鑑賞できます。

それでは、J.S.バッハ作曲セゴヴィア編曲の「シャコンヌ」を聴きながら写真と説明をみて、スペインの旅特別編を外観からだけですが味わっていただければと思います。

・・・・・・・・・・・・・○ ○ ○ ○ ○ ○・・・・・・・・・・・・

まずはピサグラ新門をくぐり城塞内へ入ります。

まずはピサグラ新門をくぐり城塞内へ入ります。

アルカサルは、ローマ時代には宮殿があり、アルフォンソ6世時代以降に改築され、16世紀に今のような形となり、現在は市民戦争博物館となっています。右端の大きな建物です。

アルカサルは、ローマ時代には宮殿があり、アルフォンソ6世時代以降に改築され、16世紀に今のような形となり、現在は市民戦争博物館となっています。右端の大きな建物です。

カテドラル(トレド大聖堂)は、13世紀から15世紀にかけて建てられました。真ん中の高い尖塔です。

カテドラル(トレド大聖堂)は、13世紀から15世紀にかけて建てられました。真ん中の高い尖塔です。

「免罪の扉」の上部にはあの「最後の晩餐」を彫刻(少し白っぽく見える像)で見ることができます。

サント・トメ教会は、モスクを14世紀に改築したものグレコ作門外不出の「オルガス伯の埋葬」が飾られています。 サント・トメ教会の塔が見える路地です。

サント・トメ教会の塔が見える路地です。

トレド遠景からも見えますように、他にもいくつかの教会がこの城塞都市の中にあります。迷路のような狭い路地が住居の間を縫うように通っていて、自動車も通れますが、一方通行が多く、恐らく外部の人間は路に迷うばかりでしょう。また、地下通路もあり、人が立って楽に歩ける大きさのものがこれまた迷路のようにあるそうです。

第四回スペイン紀行はセビージャとコルドバです。

スペイン紀行 第三回

スペイン紀行(第三回)―グラナダ.ミハス

第三回の旅は、グラナダからスタートです。

その前に、ギターのルーツですが、リュート(琵琶のルーツ)だとばかり思っていました。それにしては小太り、失礼・・・。ギターは中世には今の6コースではなく4、or5コースだったそうです。イベリアにはビウエラという楽器があり6コースの複弦だったそうです。ビウエラ?ビオラの間違いでは?そうです、ビオラのルーツです。形はギターそのものです。ルネッサンス期以降にマージされたのでしょうか?また、楽譜はいつごろからあったのでしょうか?想像はこれくらいにして、本題に戻ります。

グラナダは、アンダルシア地方のグラナダ盆地に位置し、高い山々に囲まれています。この地もまた、中世(13世紀から14世紀)においては、イスラム人が水利設備を構築し、この地でも農業が発展する下地を構築しています。

歴史的には、8世紀以降に真っ先にアル・アンダルス(イスラム・スペイン)の一部となりましたが、北部から始まったレコンキスタの勢いに押され文字通り最後の砦として位置し、キリスト教とイスラム教、そしてユダヤ教を信奉する人々のせめぎ合いが行われ15世紀初にグラナダが陥落するまで、この地でも異文化の融合がもたらされました。

グラナダに縁のある人物の紹介です。

ギター関連で、マヌエル・デ・ファリャでカディスに生まれ、マドリードとパリで学んだあと、グラナダにある期間住んでいました。

それでは、タルレガ作曲の「アルハンブラ(宮殿)の思い出」でも聴きながら写真と説明をみて、スペインの旅第三弾を味わっていただければと思います。

・・・・・・・・・・・・・○ ○ ○ ○ ○ ○・・・・・・・・・・・・

アルハンブラ宮殿は、ムーア人のスルタンがイベリア半島で統治し続け、最盛期には2千人が生活した最後の砦です。13世紀前半から15世紀初にかけて建てられた宮殿で、赤色の土(レンガ)で作られたため「赤い城塞」すなわち「アルハンブラ」と名づけられました。かつては七つの宮殿がありましたが、キリスト教の支配に変わってからは四つの宮殿が残りました。

早朝の散歩がてらですが、最初にヘネラリフェ離宮へ向かう丘から狭い谷を挟んでアルハンブラ宮殿が見えました。

早朝の散歩がてらですが、最初にヘネラリフェ離宮へ向かう丘から狭い谷を挟んでアルハンブラ宮殿が見えました。

糸杉の通路を通り、

糸杉の通路を通り、

先はヘネラリフェ離宮にある庭園と噴水のあるアセキアの中庭です。

先はヘネラリフェ離宮にある庭園と噴水のあるアセキアの中庭です。

道すがら、早朝のグラナダ市街にグラナダ大聖堂を見ることができます。

道すがら、早朝のグラナダ市街にグラナダ大聖堂を見ることができます。

しばらく歩き道を跨ぐ水路そして水の塔を横に見てからヒエロ門を通りいよいよアルハンブラ宮殿内へ入ります。

しばらく歩き道を跨ぐ水路そして水の塔を横に見てからヒエロ門を通りいよいよアルハンブラ宮殿内へ入ります。

ところで「アルハンブラ(宮殿)の思い出」を奏でるトレモロは、噴水の水音を形容しているといわれていますが、この水は北東の山々から水路や地下水路を構築して延々と引いてきたもので、貯水池を要所につくり、また、その高低差を活用していくつもの中庭の池はもとより立派な噴水までも造り上げると言うイスラム技術の高さをも賛美しているようにも思えて来ます。

カルロス5世宮殿はレコンキスタ終了後にカルロス1世により建てられました。外周は四角形ですが、内部に入ると円形の広場があります。

カルロス5世宮殿はレコンキスタ終了後にカルロス1世により建てられました。外周は四角形ですが、内部に入ると円形の広場があります。

ところでカルロス5世の宮殿をカルロス1世が作ったとは???カール(Karl)5世は神聖ローマ帝国の国王であり、カルロス(Carlos)1世はスペイン王国の国王です。ちなみに、同一人物です。

城壁の美しさを形作るアルカサバは残念ながら見れませんでした。

まず四つの宮殿の最初はメスアール宮です。メスアールの間を抜けて、イサベル女王が大航海を行う船の建造を懇願したコロンブスと謁見した黄金の間を見て、

そして、丸い池を配置したメスアールの中庭です。

そして、丸い池を配置したメスアールの中庭です。

つぎはコマレス宮です。印象的な鍾乳石の装飾がなされた空間、

つぎはコマレス宮です。印象的な鍾乳石の装飾がなされた空間、

そして大使の間を見て、長い長方形の池を配置したアラヤネス(コマレス)の中庭です。

そして大使の間を見て、長い長方形の池を配置したアラヤネス(コマレス)の中庭です。

アラヤネスは天中花という名の潅木で池の周りに植えられています。

そしてレオネス宮です。鍾乳石飾りの間、悲劇が語られているアベンセラッヘスの間、諸王の間、そして二姉妹の間の四つの間に囲まれているライオンの中庭には、12頭のライオンの像が円形状の噴水を形成していて、そこへの水は上記四つの間から通路や庭に切られた溝を通り導水されています。かつては各々のライオンの口から1時間ごとに水を噴出していたそうです。このときは修理中とのことでライオンは見ることができませんでした。

ご存知のようにイスラム教は偶像崇拝を禁じていますから、祈りの場(モスク、メスキータ)を設け、神に祈ることを大切にしています。したがって各宮殿を彩るアラベスク模様には宇宙や永遠が記され、また、鍾乳石の装飾には、救いや包容の意味が込められているようです。

ご存知のようにイスラム教は偶像崇拝を禁じていますから、祈りの場(モスク、メスキータ)を設け、神に祈ることを大切にしています。したがって各宮殿を彩るアラベスク模様には宇宙や永遠が記され、また、鍾乳石の装飾には、救いや包容の意味が込められているようです。

リンダラハの庭

リンダラハの庭

を眺めながら廊下を通り回廊を渡る際に見渡せる景色がアルバイシンの丘です。

を眺めながら廊下を通り回廊を渡る際に見渡せる景色がアルバイシンの丘です。

昨夜は、あちらの丘からこちらの丘を眺めていました。

最後にパルタン宮です。イサベル女王が主に暮らした場所とのこと。

宮殿のなかで一番古いパルタン宮殿にある貴婦人の塔とパルタン庭園です。

宮殿のなかで一番古いパルタン宮殿にある貴婦人の塔とパルタン庭園です。

かつて聖フランシスコ修道院には、イサベル女王が遺言に従って安置されて居ました。現在は、グラナダ大聖堂に移されて夫のフェルナンド2世とともに永久の眠りについています。

グラナダが開放されてからスペイン(ローマ人がイスパニアと称した)が世界に大きく羽ばたく大航海時代の到来を告げることになります。

グラナドス作曲の「アンダルーサ」でも聴きながら、スペインの旅第三弾後半を味わっていただければと思います。

次に訪れたのはコスタ・デル・ソル(太陽海岸)にあるミハス地方です。グラナダから距離にして南西へ約150kmを移動です。途中は、ほとんどが山岳地帯を縫う道路を使っての移動で、グラナダに近い場所ではオリーブ畑が一面を覆い、さらに高地に近づくと一面が薄ピンク色の花をつけたアンズ(アプリコット)の木に覆われていました。この地は、歴史的には、他の地と同様、イベリア人、フェニキア人、ユダヤ人、ローマ人、そしてイスラム人の住むところとなり、現在では、気候も温暖な土地柄から英国からも避暑・避寒にくるほどの人気だそうです。飛行機で2時間ほど、数千円で来れるそうです。

バスを降りて散策していると品の良さそうなロバがたたずんで居ました。

バスを降りて散策していると品の良さそうなロバがたたずんで居ました。

丘の中腹に広がる別荘地にはプール付豪邸が数多く見ることができますが、この眺望は更に高い場所にあるミハスのレストランから眺めることができます。

丘の中腹に広がる別荘地にはプール付豪邸が数多く見ることができますが、この眺望は更に高い場所にあるミハスのレストランから眺めることができます。

更に、天気がよければ海の向こうにはアフリカ大陸が見えるそうですが今回は霞んで見えませんでした。残念。

また、ミハスから約150kmを南西に下りると英国領ジブラルタルです。アフリカ大陸までは十数km、ほんとに近い。

さあ、次回は、セビージャそしてコルドバです。

スペイン紀行 第二回

スペイン紀行(第二回)―バレンシア.ラ・マンチャ.グラナダ

第二回の旅は、バレンシアからスタートです。

バレンシアは、タラゴナから地中海沿いを更に南へ下がり、スペインの東に位置するバレンシア州のバレンシア県の都市で、地中海性気候の恩恵に浴すとともに、古代にはローマ帝国が建設したダムや水路による灌漑施設が整備され、また、中世(13世紀から14世紀)においては、イスラム人がローマ人の残した水利施設を修理し、この地で農業が発展する下地を構築しています。また、地中海交易の要衝として栄えました。

歴史的には、騎馬隊を操るイスラム勢力により8世紀以降にアル・アンダルス(イスラム・スペイン)の一部となりましたが、キリスト教徒挙げてのレコンキスタの勢いは止まらず、中世において、キリスト教とイスラム教を信奉する人々のせめぎ合いが行われた結果、この地でも文化の融合がもたらされました。

バレンシア、グラナダに縁のある人物の紹介です。

ギター関連で、「現代クラシックギター奏法の父」アンドレス・セゴビアが生まれた地です(正確には、ラ・マンチャ地方とアンダルシア地方に挟まれた地域ハエン)。ナルシソ・イエペスの生まれた地です(バレンシア地方とアンダルシア地方に挟まれた地域ムルシア)。イエペスはバレンシアでギター関連の音楽を学びました。

この地の観光の目玉は3月に行われる「ファジャスの火祭り」と8月に行われる「トマト祭り」ですが、今回の旅では、時期がずれていて見れませんでした。

それでは、ホアキン・マラッツ作曲タルレガ編曲の「スペイン風セレナーデ」でも聴きながら写真と説明をみて、スペインの旅第二弾を味わっていただければと思います。

・・・・・・・・・・・・・○ ○ ○ ○ ○ ○・・・・・・・・・・・・

今回のバレンシア観光した場所は、すべて外部から見る観光で、内部には一切入らなかったので、建物の外観から雰囲気を味わってください。

レイナ広場からミゲレテの塔(鐘楼)とカテドラル(1262年から1426年に建てられては、また改装された)が見えます。

レイナ広場からミゲレテの塔(鐘楼)とカテドラル(1262年から1426年に建てられては、また改装された)が見えます。

ラ・ロンハ・デ・ラ・セダは、15世紀末から16世紀初にかけて建てられた絹の交易所です。

ラ・ロンハ・デ・ラ・セダは、15世紀末から16世紀初にかけて建てられた絹の交易所です。

ちなみに、古代から中世の絹は富みや権力の象徴で、6世紀に中国から東ローマ帝国にもたらされ、12世紀にイタリアで生産が始まり、次に15世紀にフランスへ伝えられ、ヨーロッパ各地での交易が広まったと考えられます。

道路を隔てた反対側には14世紀に建てられたロス・サントス・フェネス教会があります。

道路を隔てた反対側には14世紀に建てられたロス・サントス・フェネス教会があります。

また、同じ側にはその外観からは内部が市場とは想像できない中央市場とその別館があります。

次に訪れたのはラ・マンチャ(乾いた大地)地方です。

次に訪れたのはラ・マンチャ(乾いた大地)地方です。

バレンシアから距離にして西へ300km弱を移動です。スペインの中央部南メセタ高原(海抜700m程度)にあり、大陸性気候のため乾燥が進んだ結果、ほとんど高木は見あたりません。乾燥に強いオリーブの木が主役です。また、風が強いのでしょうか多数の大きな風力発電用の風車が見えました。

バレンシアから距離にして西へ300km弱を移動です。スペインの中央部南メセタ高原(海抜700m程度)にあり、大陸性気候のため乾燥が進んだ結果、ほとんど高木は見あたりません。乾燥に強いオリーブの木が主役です。また、風が強いのでしょうか多数の大きな風力発電用の風車が見えました。

日本でも有名な「ドン・キホーテ」の舞台となったことで、特に日本人の観光客が多くこの地を訪れています。物語は、下級貴族のドン・キホーテがサンチョ・パンサを伴って世の中の不正を暴くために旅するとの設定で、風車を悪魔(巨人)の化身と思い込み戦をいどみ弾き飛ばされるという滑稽な物語の舞台です。この風車、じつは、16世紀にフェリペ2世が統治国のネーデルランドにある風車に似せてこの地に作らせたものとのこと。

日本でも有名な「ドン・キホーテ」の舞台となったことで、特に日本人の観光客が多くこの地を訪れています。物語は、下級貴族のドン・キホーテがサンチョ・パンサを伴って世の中の不正を暴くために旅するとの設定で、風車を悪魔(巨人)の化身と思い込み戦をいどみ弾き飛ばされるという滑稽な物語の舞台です。この風車、じつは、16世紀にフェリペ2世が統治国のネーデルランドにある風車に似せてこの地に作らせたものとのこと。

(突然ネーデルランド(オランダ)?これは、神聖ローマ帝国が16世紀にオーストリア系ハプスブルグ家とスペイン系ハプスブルグ家に分離した際、オランダ(ネーデルランド)がスペイン系に組み入れられたからです。

今は、風車は回ることもなく、単に観光資源としての役割を担っています。

この地には、ドン・キホーテを模った置物がいたるところに見ることができます。

この地には、ドン・キホーテを模った置物がいたるところに見ることができます。

次はいよいよ、アルハンブラ宮殿のあるグラナダへ向けて、またまた300km弱の移動です。ここからは、あのアウグスティン・ララ作曲の「グラナダ」でも聴きながら、スペインの旅第二弾後半を味わっていただければと思います。

途中、赤茶けた台地がどこまでも広がり、眠気を催しますが、何か変わったものがあるはずと構えていましたが、あったのは、遠く丘に見える大きな風力発電用の風車ぐらいでした。

突然ですが、マカロニウェスタンをご存知ですか。そう、イタリア人がアメリカの西部劇をまねて作った映画を日本人がそう名づけたものです。700作以上の映画があったそうです。荒野の用心棒、夕陽のガンマンは私も覚えています。この“荒野”のロケ地やセッティングがなんとスペインの各地にあったそうです。“マカロニウェスタン”で検索するとすごい情報が満載ですヨ。

グラナダは、スペイン南部に位置するアンダルシア地方のグラナダ盆地にあります。

グラナダは、スペイン南部に位置するアンダルシア地方のグラナダ盆地にあります。

グラナダに近づくにしたがって、遠方に雪を戴いた山脈を見ることができました。

この山脈の名は、雪の多い山脈、つまり、シェラ・ネバダ(山脈)です。

歴史的には、レコンキスタ終焉の地、1492年イスラムのナスル朝グラナダがカスティーリャ王国、アラゴン王国、そしてポルトガル王国の連合国に兵糧攻めにより破れ、アランフェス宮殿は無血開城されました。スペインの騎士道は無益な殺生はしないだそうです。日本の武士道と一緒ですね。

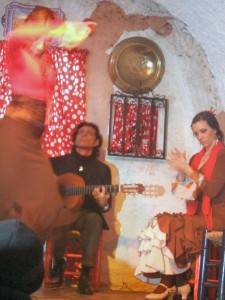

ホテル(内装がガラスの城のような素敵なスタイルでした)に到着後しばしくつろいだ後、夜にはグラナダのアルバイシンのサクラモンテ地区にあるフラメンコショーを見にいきました。場所は、アルバイシンの丘に掘られた“洞窟”内のステージです。なぜ、丘に洞窟が掘られているかですが、イスラムの隠し財宝が眠っているという話を頼りに人々があちこちを掘ったといわれています。

フラメンコは、ロマ人(ルーツを辿るとなんと、北インドとのこと、また、ロマ人はグラナダを開放した際、兵站関係で貢献大とのことで、イサベル女王から税を免除されていたとか。)。

フラメンコは、バイレ(踊り)、トケ(ギター)、カンテ(歌)、サパテアード(靴音)、パルマ(手拍子)、パレマ(掛け声)で構成され、リズムは12拍子で、3拍子、4拍子(あるいは2拍子、2拍子)を組み合わせて奏でるそうです。初めて真近に観、聴くフラメンコには圧倒されるばかりでした。

フラメンコは、バイレ(踊り)、トケ(ギター)、カンテ(歌)、サパテアード(靴音)、パルマ(手拍子)、パレマ(掛け声)で構成され、リズムは12拍子で、3拍子、4拍子(あるいは2拍子、2拍子)を組み合わせて奏でるそうです。初めて真近に観、聴くフラメンコには圧倒されるばかりでした。

二組1時間半をたっぷり楽しませてもらいました。オーレイ。

二組1時間半をたっぷり楽しませてもらいました。オーレイ。

ホテルへ戻る前にアルバイシンの丘からは、この地の反対側の丘にあるアルハンブラ宮殿の夜景をみることができました。

ホテルへ戻る前にアルバイシンの丘からは、この地の反対側の丘にあるアルハンブラ宮殿の夜景をみることができました。

さあ、次回は、いよいよあこがれのアルハンブラ宮殿の観光です。

スペイン紀行

第5代 菅田

□序章 それは何かを期待して始まるのでしょうか、それとも憧れから始まる?

どこかの国を訪れたいと思うとき、子供のころ見た絵本、テレビの映像、

音楽・・・が頭から離れずに、しかし歳を重ねるごとに募る思い。

何かと同じでは。アンドレス・セゴビア、ナルシソ・イエペス、

あのギターのこもった音色と訴えかける曲調、

フリオ・イグレシアス、なんと魅惑的な歌声、どこの国の人、スペイン、

そう、あの情熱の国。闘牛、フラメンコ、サッカー・・・

□はじまり一 それは突然のアプローチ。仕事でスペインにいかないとの誘い。

どこ? セビリア。それどこ? マドリッドから飛行機で 1時間くらい。

いつ? 12月。 寒い? そうでもない。 英語で大丈夫? うん。

□途中経過 ・旅程!は? 成田、パリ(1泊、初めての地)、マドリッド、セビリア。

(9年前) ・休日はなし。早朝、急いでホテル近くの教会、街、公園、市役所を散策。

・印象は? 柑橘系の匂い、街路樹はみなオレンジ、建物はみな荘厳、

また今度ゆっくり来たい。

・食事は? 肉、チーズ、ジュース、果物、どれもこれも美味い。

・人は? みな美男、美女(実は、風景の印象が強くて・・・)

□はじまり二 またまた突然のアプローチ。前回の旅行の仲間から。

スペインに行くけど行く?。

いつ? 2月。 いきます。

□途中経過 ・旅程は? 成田、ロンドン、バルセロナ、ラ・マンチャ、グラナダ、

(9ヶ月前) セビリア、コルドバ、マドリッド、トレド

ちなみに、スペイン国内はバス移動。

・休日?のみ。 各地の教会、有名な建築物、史跡、風景、絵画を鑑賞。

・印象は? また今度じっくり見てみたい。

・食事は? パエジャが美味かった。

・人は? みな歳相応に美しかった。

□本紀行について

バルセロナからトレドまで、5回に分けて、不定期で、それぞれ訪れた街、

風物などの雰囲気を写真入りで語ってみたいと思います。

旨く伝わるといいのですが。

□感想・期待・意見 次回の旅をより充実したものとするため、是非是非お寄せください。

ここ観なかった?これ食べた?これ知ってる?などなど。

スペイン紀行(第一回)―バルセロナ.タラゴナ

本紀行を綴るキーワードは、宗教、民族(言語をベースに繋がる)あるいは人(人種、国籍をベースに繋がる)、そして、芸術としました。というのも、前回2回の旅?は、行き当たりばったり(旅行会社まかせ!)だったのですが、この機会を振り返るチャンスとばかりに、改めて上記K.W.を掲げアプローチしています。

それでは旅のスタートです。

バルセロナは、スペインの北東に位置するカタルーニャ地方のバルセロナ県の都市で、地中海に面しているため、マドリッド(標高600m以上)平均気温と比較すると約5度も高く、また、過去AC15世紀からAC18世紀頃に地球全体が現在より平均で1度程度低い温度であった時代でも、地中海性気候の恩恵に浴し、比較的恵まれた環境であったことが昔人の暮らしに様々な影響を与えたことが想像されます。

改めてスペインの歴史を辿ると、BC5000前頃には、イベリア半島の地中海側の北東から南西までを支配したイベリア人、その後カルタゴで有名なフェニキア人、AC5世紀にはキリスト教をひろめたローマ帝国の支配を受けローマ人が支配していましたが、現在も各地にその遺跡が残されていて、観光の目玉ともなっています。その後、ゴート族(ゲルマン族の一族)が西ゴート王国(AC4世紀から7世紀)として支配。AC6世紀はじめにイベリア半島にアフリカからイスラム教を信奉するイスラム王朝の後ウマイア朝が支配を広げ、その後ムワッヒド朝にとって変わりAC11世紀まで支配されましたが、AC8世紀中ごろには、すでにイベリア半島の北部を支配していたアストリアス王国が勢力を伸ばし、レコンキスタ(国土回復運動)が開始されました。その後、カスティーリャ王国となり、アラゴン王国を併合後にトレドを奪還し、次第次第にイスラム陣営は南部へと後退していきました。最終的には、AC15世紀中頃にナスル朝グラナダが降伏し、その後キリスト教の時代となり今日があります。

このように、中世において、キリスト教とイスラム教を信奉する人々のせめぎ合いが行われた結果、文化の融合がもたらされ、旅先では我々日本人からは異質な建物の世界が突然目の前に現れ、そのつど、驚きを感じました。

バルセロナに縁のある人物の紹介です。

建築家では、アントニ・ガウディがタラゴナ県に生まれ、バルセロナで勉学、ドメネク・イ・モンタネールはバルセロナに生まれましました。三歳違いのライバルでした。

画家では、ホアン・ミロが生まれ、パブロ・ピカソの勉学の地でもありました。

ギター関連では、フェルナンド・ソル(「ギターのベートーベン」とも称される)の生まれ、フランシスコ・タルレガ(「現代クラシックギターの父」とも「ギターのサラサーテ」とも称される)は定住の地としました。また、イサーク・アルベニス、エンリケ・グラナドス、ホアキン・ロドリーゴなど作曲者、編曲者もこの地にかかわりがありました。

ソルが1800年前後の世代に対し、他の人物は、すべて1900年前後に活躍しています。

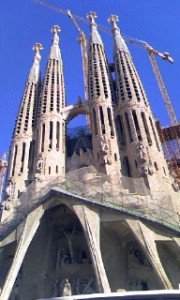

観光の目玉の美しさ、荘厳さを兼ね備えた建造物の代表格は、ガウディの作では、グエル公園、そしてサグラダ・ファミリア、モンタネールの作では、カタルーニャ音楽堂、そしてサン・パウ病院ですね。今回の旅では、後者の2箇所は全くと言っていいほど見られませんでしたので、次回に期待です。

それでは、タルレガ作曲の「アラビア風奇想曲」でも聴きながら写真と説明をみて、スペインの旅の始まりを味わっていただければと思います。

グエル公園は、駐車場から少し歩くと突然鍾乳石を思わせるような石を組み合わせた回廊が見えてきます。

グエル公園は、駐車場から少し歩くと突然鍾乳石を思わせるような石を組み合わせた回廊が見えてきます。

その回廊の中を少し歩いてから、さらに、ガウディが暮らした住まいの横の道をそぞろ歩いていくと、広場にでます。その広場にはバルセロナ市外が眼下に一望できる装飾タイルで飾られたテラスがあります。

その回廊の中を少し歩いてから、さらに、ガウディが暮らした住まいの横の道をそぞろ歩いていくと、広場にでます。その広場にはバルセロナ市外が眼下に一望できる装飾タイルで飾られたテラスがあります。

広場から階段を下の方に降りていくと、そこには、何本もの円柱があり、これらの円柱が、先ほどの広場を支えている構造になっています。天井にはやはり装飾タイルを用いた円形の美しい模様が見えます。

広場から階段を下の方に降りていくと、そこには、何本もの円柱があり、これらの円柱が、先ほどの広場を支えている構造になっています。天井にはやはり装飾タイルを用いた円形の美しい模様が見えます。

円柱構造を抜け、外に出て、少し階段を下りると今度は、口から水をたらした、装飾タイルに飾られたドラゴンが左右の階段の間に挟まれて置かれています。

円柱構造を抜け、外に出て、少し階段を下りると今度は、口から水をたらした、装飾タイルに飾られたドラゴンが左右の階段の間に挟まれて置かれています。

そして、公園の出口(入口)には、小さなハウスがあり、その外壁や十字架を戴く柱状の塔も色鮮やかな装飾タイルで埋め尽くされています。

そして、公園の出口(入口)には、小さなハウスがあり、その外壁や十字架を戴く柱状の塔も色鮮やかな装飾タイルで埋め尽くされています。

次に訪れたのはサグラダ・ファミリヤで、日本では聖家族教会といわれています。1883年から建設が開始され、いまだ建造中ですが、見学は十二分にできました。四つの塔の真ん中に位置する門(誕生の門)から入りました。この門には、キリストの誕生から幼少期までの物語を、彫像や彫刻で表しています(前回掲示の写真です)。日本人の外尾悦郎氏が多くの天使の彫刻像を作成に携わっているとのこと、なんか、誇らしい気持ちにもなります。中に入ると、建設中(H22.2月の時点では。その後11月には内部が完成したことに伴い、ローマ教皇が来られ献堂式が行われ、初めて教会としての務めを開始しました。)で、どこまでも高く白い円柱が荘厳さをたたえていました。さらに、ステンドグラスを通して太陽の光が七色の光をこの礼拝所に投げかけ、一層荘厳な気持ちにさせてくれました。

次に訪れたのはサグラダ・ファミリヤで、日本では聖家族教会といわれています。1883年から建設が開始され、いまだ建造中ですが、見学は十二分にできました。四つの塔の真ん中に位置する門(誕生の門)から入りました。この門には、キリストの誕生から幼少期までの物語を、彫像や彫刻で表しています(前回掲示の写真です)。日本人の外尾悦郎氏が多くの天使の彫刻像を作成に携わっているとのこと、なんか、誇らしい気持ちにもなります。中に入ると、建設中(H22.2月の時点では。その後11月には内部が完成したことに伴い、ローマ教皇が来られ献堂式が行われ、初めて教会としての務めを開始しました。)で、どこまでも高く白い円柱が荘厳さをたたえていました。さらに、ステンドグラスを通して太陽の光が七色の光をこの礼拝所に投げかけ、一層荘厳な気持ちにさせてくれました。

驚くことに、先ほどの高いタワーには、エレベータが付いていて90mほどの上部までいくことができるのです。最上部の窓は当然窓ガラスがあるわけでもなく、風通し見通しの良いものでした。そこからの眺望は、遠くにサン・パウ病院やピレネー山脈を見ることができ、

驚くことに、先ほどの高いタワーには、エレベータが付いていて90mほどの上部までいくことができるのです。最上部の窓は当然窓ガラスがあるわけでもなく、風通し見通しの良いものでした。そこからの眺望は、遠くにサン・パウ病院やピレネー山脈を見ることができ、

行きはよいよい、帰りは何とかで、塔の中にある螺旋階段を使い地上まで下りてくるのですが、途中、まさに建設途上の別の塔などが見え、迫力満点でした。

行きはよいよい、帰りは何とかで、塔の中にある螺旋階段を使い地上まで下りてくるのですが、途中、まさに建設途上の別の塔などが見え、迫力満点でした。

入ってきた門とは、反対側に位置する門(受難の門)にでて、見た景観も見事です。

入ってきた門とは、反対側に位置する門(受難の門)にでて、見た景観も見事です。

次はカタルーニャ音楽堂で、外側を見ただけでしたが、外周の彫刻はやはり別次元のものでした。 彫刻として、バッハ、ベートーベン、ワーグナー、そして、パレストリナ?の有名な4人の音楽家が飾られています。

次はカタルーニャ音楽堂で、外側を見ただけでしたが、外周の彫刻はやはり別次元のものでした。 彫刻として、バッハ、ベートーベン、ワーグナー、そして、パレストリナ?の有名な4人の音楽家が飾られています。

内部は、ステンドガラスなどで色とりどりに飾られた窓や、天井には“太陽の滴”といわれる、これまた例えようのない構造の装飾が施してあるそうです。

タラゴナでは、途中、かのローマ時代に引かれた水道橋、城壁、そして円形競技場

を真近に見ることができました。さらに展望台からは真っ青な地中海が果てしなく続いています。この海の先は、イタリア、ギリシャ、はたまたシリア、エジプト、すごい!の一言です。

Google Earthでバルセロナの新市街を縮尺200m/1cmで見てみてください。

すばらしい碁盤の目状に整備された町並みを見ることができます。

見学日記

2010年11月14日

トレド事務局から記念写真が送られてきました。

この日の練習の前に、私たちお邪魔虫も交じっての事務作業があり、500通近い会報の袋詰め作業が、和気あいあいと楽しく(少なくとも私たちはね)進められました。その後合奏団の人たちは合同会議を開くということで、お邪魔虫ガールズはお茶をしに出かけました。14?階のレストランへ行ってみましたが、お茶は3時から…ということで、2階の喫茶店に行ってきました。

この日の練習の前に、私たちお邪魔虫も交じっての事務作業があり、500通近い会報の袋詰め作業が、和気あいあいと楽しく(少なくとも私たちはね)進められました。その後合奏団の人たちは合同会議を開くということで、お邪魔虫ガールズはお茶をしに出かけました。14?階のレストランへ行ってみましたが、お茶は3時から…ということで、2階の喫茶店に行ってきました。

3時のチャラランが聞こえたので、部屋に戻りましたが、中では何やら会議が続行している様子なので、北とぴあの文化祭の展示場で見学してきました。

このあとブーレなどの練習です。

テンポが合わなくてばらばらで「おいおい!」

という所もあって昔の練習を懐かしく思い出しましたが、さすがに2回目は息が合ってきて目に見えて効果あり!の練習でした。

ギターの合奏ってすばらしい。

第4代 鈴木

弦の購入アドバイス

皆さん、ギターの弦、どれくらいの期間でどんな弦に張り替えていますか。

30年ぶりにギターを再開した私が最初に戸惑ったのが、弦のことでした。

そこで、事務局の第7代:原口さんに訊いてみました。

(メールで原口氏から頂いた回答をもとに、第7代:田畑が転載しています。)

質問:![]() ギターの弦を購入するときの、お勧めはありますか?(第7代 田畑)

ギターの弦を購入するときの、お勧めはありますか?(第7代 田畑)

回答:![]()

■商品

弦は、スタンダードなものとして、プロアルテをお薦めします。

中でも、まとめて3個入っているEJ-45-3Dノーマル(SET)が割安です。

■弦の張り替え期間

一般の方は、3ヶ月に一度は弦を張り換えるのが宜しいです。

概ね、50時間使用が目安です。

ちなみに、私は3週間ごとに換えているので、家族からは「異常!」と言われてます。![]()

■購入先

安くまとめ買いの場合、下記3社がお勧めです。

①現代ギター社

私は、ここで夏冬のいずれかのセールでまとめて1ダース購入してます。

通常でも、40~50%offと市販のお店より安いです。

セール期間中は更に5%ほど安くなります。

但し、送料一律600円(1万円以上無料)なので、少量だとかえって割高です。

荷物の便は佐川なので安心です。

②メディアカーム

少量の注文でしたら、ここを薦めます。

8年前にここでギターも買いました。

但し、荷物の便はメール便なので注意が必要です。

③ファナ

ここも安いのですが、特段メリットはないかもです。

比較してみて下さい。

弦の換え方の頁が参考になります。