□序章 それは何かを期待して始まるのでしょうか、それとも憧れから始まる?

どこかの国を訪れたいと思うとき、子供のころ見た絵本、テレビの映像、

音楽・・・が頭から離れずに、しかし歳を重ねるごとに募る思い。

何かと同じでは。アンドレス・セゴビア、ナルシソ・イエペス、

あのギターのこもった音色と訴えかける曲調、

フリオ・イグレシアス、なんと魅惑的な歌声、どこの国の人、スペイン、

そう、あの情熱の国。闘牛、フラメンコ、サッカー・・・

□はじまり一 それは突然のアプローチ。仕事でスペインにいかないとの誘い。

どこ? セビリア。それどこ? マドリッドから飛行機で 1時間くらい。

いつ? 12月。 寒い? そうでもない。 英語で大丈夫? うん。

□途中経過 ・旅程!は? 成田、パリ(1泊、初めての地)、マドリッド、セビリア。

(9年前) ・休日はなし。早朝、急いでホテル近くの教会、街、公園、市役所を散策。

・印象は? 柑橘系の匂い、街路樹はみなオレンジ、建物はみな荘厳、

また今度ゆっくり来たい。

・食事は? 肉、チーズ、ジュース、果物、どれもこれも美味い。

・人は? みな美男、美女(実は、風景の印象が強くて・・・)

□はじまり二 またまた突然のアプローチ。前回の旅行の仲間から。

スペインに行くけど行く?。

いつ? 2月。 いきます。

□途中経過 ・旅程は? 成田、ロンドン、バルセロナ、ラ・マンチャ、グラナダ、

(9ヶ月前) セビリア、コルドバ、マドリッド、トレド

ちなみに、スペイン国内はバス移動。

・休日?のみ。 各地の教会、有名な建築物、史跡、風景、絵画を鑑賞。

・印象は? また今度じっくり見てみたい。

・食事は? パエジャが美味かった。

・人は? みな歳相応に美しかった。

□本紀行について

バルセロナからトレドまで、5回に分けて、不定期で、それぞれ訪れた街、

風物などの雰囲気を写真入りで語ってみたいと思います。

旨く伝わるといいのですが。

□感想・期待・意見 次回の旅をより充実したものとするため、是非是非お寄せください。

ここ観なかった?これ食べた?これ知ってる?などなど。

スペイン紀行(第一回)―バルセロナ.タラゴナ

本紀行を綴るキーワードは、宗教、民族(言語をベースに繋がる)あるいは人(人種、国籍をベースに繋がる)、そして、芸術としました。というのも、前回2回の旅?は、行き当たりばったり(旅行会社まかせ!)だったのですが、この機会を振り返るチャンスとばかりに、改めて上記K.W.を掲げアプローチしています。

それでは旅のスタートです。

バルセロナは、スペインの北東に位置するカタルーニャ地方のバルセロナ県の都市で、地中海に面しているため、マドリッド(標高600m以上)平均気温と比較すると約5度も高く、また、過去AC15世紀からAC18世紀頃に地球全体が現在より平均で1度程度低い温度であった時代でも、地中海性気候の恩恵に浴し、比較的恵まれた環境であったことが昔人の暮らしに様々な影響を与えたことが想像されます。

改めてスペインの歴史を辿ると、BC5000前頃には、イベリア半島の地中海側の北東から南西までを支配したイベリア人、その後カルタゴで有名なフェニキア人、AC5世紀にはキリスト教をひろめたローマ帝国の支配を受けローマ人が支配していましたが、現在も各地にその遺跡が残されていて、観光の目玉ともなっています。その後、ゴート族(ゲルマン族の一族)が西ゴート王国(AC4世紀から7世紀)として支配。AC6世紀はじめにイベリア半島にアフリカからイスラム教を信奉するイスラム王朝の後ウマイア朝が支配を広げ、その後ムワッヒド朝にとって変わりAC11世紀まで支配されましたが、AC8世紀中ごろには、すでにイベリア半島の北部を支配していたアストリアス王国が勢力を伸ばし、レコンキスタ(国土回復運動)が開始されました。その後、カスティーリャ王国となり、アラゴン王国を併合後にトレドを奪還し、次第次第にイスラム陣営は南部へと後退していきました。最終的には、AC15世紀中頃にナスル朝グラナダが降伏し、その後キリスト教の時代となり今日があります。

このように、中世において、キリスト教とイスラム教を信奉する人々のせめぎ合いが行われた結果、文化の融合がもたらされ、旅先では我々日本人からは異質な建物の世界が突然目の前に現れ、そのつど、驚きを感じました。

バルセロナに縁のある人物の紹介です。

建築家では、アントニ・ガウディがタラゴナ県に生まれ、バルセロナで勉学、ドメネク・イ・モンタネールはバルセロナに生まれましました。三歳違いのライバルでした。

画家では、ホアン・ミロが生まれ、パブロ・ピカソの勉学の地でもありました。

ギター関連では、フェルナンド・ソル(「ギターのベートーベン」とも称される)の生まれ、フランシスコ・タルレガ(「現代クラシックギターの父」とも「ギターのサラサーテ」とも称される)は定住の地としました。また、イサーク・アルベニス、エンリケ・グラナドス、ホアキン・ロドリーゴなど作曲者、編曲者もこの地にかかわりがありました。

ソルが1800年前後の世代に対し、他の人物は、すべて1900年前後に活躍しています。

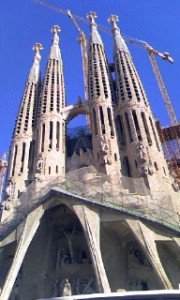

観光の目玉の美しさ、荘厳さを兼ね備えた建造物の代表格は、ガウディの作では、グエル公園、そしてサグラダ・ファミリア、モンタネールの作では、カタルーニャ音楽堂、そしてサン・パウ病院ですね。今回の旅では、後者の2箇所は全くと言っていいほど見られませんでしたので、次回に期待です。

それでは、タルレガ作曲の「アラビア風奇想曲」でも聴きながら写真と説明をみて、スペインの旅の始まりを味わっていただければと思います。

グエル公園は、駐車場から少し歩くと突然鍾乳石を思わせるような石を組み合わせた回廊が見えてきます。

グエル公園は、駐車場から少し歩くと突然鍾乳石を思わせるような石を組み合わせた回廊が見えてきます。

その回廊の中を少し歩いてから、さらに、ガウディが暮らした住まいの横の道をそぞろ歩いていくと、広場にでます。その広場にはバルセロナ市外が眼下に一望できる装飾タイルで飾られたテラスがあります。

その回廊の中を少し歩いてから、さらに、ガウディが暮らした住まいの横の道をそぞろ歩いていくと、広場にでます。その広場にはバルセロナ市外が眼下に一望できる装飾タイルで飾られたテラスがあります。

広場から階段を下の方に降りていくと、そこには、何本もの円柱があり、これらの円柱が、先ほどの広場を支えている構造になっています。天井にはやはり装飾タイルを用いた円形の美しい模様が見えます。

広場から階段を下の方に降りていくと、そこには、何本もの円柱があり、これらの円柱が、先ほどの広場を支えている構造になっています。天井にはやはり装飾タイルを用いた円形の美しい模様が見えます。

円柱構造を抜け、外に出て、少し階段を下りると今度は、口から水をたらした、装飾タイルに飾られたドラゴンが左右の階段の間に挟まれて置かれています。

円柱構造を抜け、外に出て、少し階段を下りると今度は、口から水をたらした、装飾タイルに飾られたドラゴンが左右の階段の間に挟まれて置かれています。

そして、公園の出口(入口)には、小さなハウスがあり、その外壁や十字架を戴く柱状の塔も色鮮やかな装飾タイルで埋め尽くされています。

そして、公園の出口(入口)には、小さなハウスがあり、その外壁や十字架を戴く柱状の塔も色鮮やかな装飾タイルで埋め尽くされています。

次に訪れたのはサグラダ・ファミリヤで、日本では聖家族教会といわれています。1883年から建設が開始され、いまだ建造中ですが、見学は十二分にできました。四つの塔の真ん中に位置する門(誕生の門)から入りました。この門には、キリストの誕生から幼少期までの物語を、彫像や彫刻で表しています(前回掲示の写真です)。日本人の外尾悦郎氏が多くの天使の彫刻像を作成に携わっているとのこと、なんか、誇らしい気持ちにもなります。中に入ると、建設中(H22.2月の時点では。その後11月には内部が完成したことに伴い、ローマ教皇が来られ献堂式が行われ、初めて教会としての務めを開始しました。)で、どこまでも高く白い円柱が荘厳さをたたえていました。さらに、ステンドグラスを通して太陽の光が七色の光をこの礼拝所に投げかけ、一層荘厳な気持ちにさせてくれました。

次に訪れたのはサグラダ・ファミリヤで、日本では聖家族教会といわれています。1883年から建設が開始され、いまだ建造中ですが、見学は十二分にできました。四つの塔の真ん中に位置する門(誕生の門)から入りました。この門には、キリストの誕生から幼少期までの物語を、彫像や彫刻で表しています(前回掲示の写真です)。日本人の外尾悦郎氏が多くの天使の彫刻像を作成に携わっているとのこと、なんか、誇らしい気持ちにもなります。中に入ると、建設中(H22.2月の時点では。その後11月には内部が完成したことに伴い、ローマ教皇が来られ献堂式が行われ、初めて教会としての務めを開始しました。)で、どこまでも高く白い円柱が荘厳さをたたえていました。さらに、ステンドグラスを通して太陽の光が七色の光をこの礼拝所に投げかけ、一層荘厳な気持ちにさせてくれました。

驚くことに、先ほどの高いタワーには、エレベータが付いていて90mほどの上部までいくことができるのです。最上部の窓は当然窓ガラスがあるわけでもなく、風通し見通しの良いものでした。そこからの眺望は、遠くにサン・パウ病院やピレネー山脈を見ることができ、

驚くことに、先ほどの高いタワーには、エレベータが付いていて90mほどの上部までいくことができるのです。最上部の窓は当然窓ガラスがあるわけでもなく、風通し見通しの良いものでした。そこからの眺望は、遠くにサン・パウ病院やピレネー山脈を見ることができ、

行きはよいよい、帰りは何とかで、塔の中にある螺旋階段を使い地上まで下りてくるのですが、途中、まさに建設途上の別の塔などが見え、迫力満点でした。

行きはよいよい、帰りは何とかで、塔の中にある螺旋階段を使い地上まで下りてくるのですが、途中、まさに建設途上の別の塔などが見え、迫力満点でした。

入ってきた門とは、反対側に位置する門(受難の門)にでて、見た景観も見事です。

入ってきた門とは、反対側に位置する門(受難の門)にでて、見た景観も見事です。

次はカタルーニャ音楽堂で、外側を見ただけでしたが、外周の彫刻はやはり別次元のものでした。 彫刻として、バッハ、ベートーベン、ワーグナー、そして、パレストリナ?の有名な4人の音楽家が飾られています。

次はカタルーニャ音楽堂で、外側を見ただけでしたが、外周の彫刻はやはり別次元のものでした。 彫刻として、バッハ、ベートーベン、ワーグナー、そして、パレストリナ?の有名な4人の音楽家が飾られています。

内部は、ステンドガラスなどで色とりどりに飾られた窓や、天井には“太陽の滴”といわれる、これまた例えようのない構造の装飾が施してあるそうです。

タラゴナでは、途中、かのローマ時代に引かれた水道橋、城壁、そして円形競技場

を真近に見ることができました。さらに展望台からは真っ青な地中海が果てしなく続いています。この海の先は、イタリア、ギリシャ、はたまたシリア、エジプト、すごい!の一言です。

Google Earthでバルセロナの新市街を縮尺200m/1cmで見てみてください。

すばらしい碁盤の目状に整備された町並みを見ることができます。