スペイン紀行(第二回)―バレンシア.ラ・マンチャ.グラナダ

第二回の旅は、バレンシアからスタートです。

バレンシアは、タラゴナから地中海沿いを更に南へ下がり、スペインの東に位置するバレンシア州のバレンシア県の都市で、地中海性気候の恩恵に浴すとともに、古代にはローマ帝国が建設したダムや水路による灌漑施設が整備され、また、中世(13世紀から14世紀)においては、イスラム人がローマ人の残した水利施設を修理し、この地で農業が発展する下地を構築しています。また、地中海交易の要衝として栄えました。

歴史的には、騎馬隊を操るイスラム勢力により8世紀以降にアル・アンダルス(イスラム・スペイン)の一部となりましたが、キリスト教徒挙げてのレコンキスタの勢いは止まらず、中世において、キリスト教とイスラム教を信奉する人々のせめぎ合いが行われた結果、この地でも文化の融合がもたらされました。

バレンシア、グラナダに縁のある人物の紹介です。

ギター関連で、「現代クラシックギター奏法の父」アンドレス・セゴビアが生まれた地です(正確には、ラ・マンチャ地方とアンダルシア地方に挟まれた地域ハエン)。ナルシソ・イエペスの生まれた地です(バレンシア地方とアンダルシア地方に挟まれた地域ムルシア)。イエペスはバレンシアでギター関連の音楽を学びました。

この地の観光の目玉は3月に行われる「ファジャスの火祭り」と8月に行われる「トマト祭り」ですが、今回の旅では、時期がずれていて見れませんでした。

それでは、ホアキン・マラッツ作曲タルレガ編曲の「スペイン風セレナーデ」でも聴きながら写真と説明をみて、スペインの旅第二弾を味わっていただければと思います。

・・・・・・・・・・・・・○ ○ ○ ○ ○ ○・・・・・・・・・・・・

今回のバレンシア観光した場所は、すべて外部から見る観光で、内部には一切入らなかったので、建物の外観から雰囲気を味わってください。

レイナ広場からミゲレテの塔(鐘楼)とカテドラル(1262年から1426年に建てられては、また改装された)が見えます。

レイナ広場からミゲレテの塔(鐘楼)とカテドラル(1262年から1426年に建てられては、また改装された)が見えます。

ラ・ロンハ・デ・ラ・セダは、15世紀末から16世紀初にかけて建てられた絹の交易所です。

ラ・ロンハ・デ・ラ・セダは、15世紀末から16世紀初にかけて建てられた絹の交易所です。

ちなみに、古代から中世の絹は富みや権力の象徴で、6世紀に中国から東ローマ帝国にもたらされ、12世紀にイタリアで生産が始まり、次に15世紀にフランスへ伝えられ、ヨーロッパ各地での交易が広まったと考えられます。

道路を隔てた反対側には14世紀に建てられたロス・サントス・フェネス教会があります。

道路を隔てた反対側には14世紀に建てられたロス・サントス・フェネス教会があります。

また、同じ側にはその外観からは内部が市場とは想像できない中央市場とその別館があります。

次に訪れたのはラ・マンチャ(乾いた大地)地方です。

次に訪れたのはラ・マンチャ(乾いた大地)地方です。

バレンシアから距離にして西へ300km弱を移動です。スペインの中央部南メセタ高原(海抜700m程度)にあり、大陸性気候のため乾燥が進んだ結果、ほとんど高木は見あたりません。乾燥に強いオリーブの木が主役です。また、風が強いのでしょうか多数の大きな風力発電用の風車が見えました。

バレンシアから距離にして西へ300km弱を移動です。スペインの中央部南メセタ高原(海抜700m程度)にあり、大陸性気候のため乾燥が進んだ結果、ほとんど高木は見あたりません。乾燥に強いオリーブの木が主役です。また、風が強いのでしょうか多数の大きな風力発電用の風車が見えました。

日本でも有名な「ドン・キホーテ」の舞台となったことで、特に日本人の観光客が多くこの地を訪れています。物語は、下級貴族のドン・キホーテがサンチョ・パンサを伴って世の中の不正を暴くために旅するとの設定で、風車を悪魔(巨人)の化身と思い込み戦をいどみ弾き飛ばされるという滑稽な物語の舞台です。この風車、じつは、16世紀にフェリペ2世が統治国のネーデルランドにある風車に似せてこの地に作らせたものとのこと。

日本でも有名な「ドン・キホーテ」の舞台となったことで、特に日本人の観光客が多くこの地を訪れています。物語は、下級貴族のドン・キホーテがサンチョ・パンサを伴って世の中の不正を暴くために旅するとの設定で、風車を悪魔(巨人)の化身と思い込み戦をいどみ弾き飛ばされるという滑稽な物語の舞台です。この風車、じつは、16世紀にフェリペ2世が統治国のネーデルランドにある風車に似せてこの地に作らせたものとのこと。

(突然ネーデルランド(オランダ)?これは、神聖ローマ帝国が16世紀にオーストリア系ハプスブルグ家とスペイン系ハプスブルグ家に分離した際、オランダ(ネーデルランド)がスペイン系に組み入れられたからです。

今は、風車は回ることもなく、単に観光資源としての役割を担っています。

この地には、ドン・キホーテを模った置物がいたるところに見ることができます。

この地には、ドン・キホーテを模った置物がいたるところに見ることができます。

次はいよいよ、アルハンブラ宮殿のあるグラナダへ向けて、またまた300km弱の移動です。ここからは、あのアウグスティン・ララ作曲の「グラナダ」でも聴きながら、スペインの旅第二弾後半を味わっていただければと思います。

途中、赤茶けた台地がどこまでも広がり、眠気を催しますが、何か変わったものがあるはずと構えていましたが、あったのは、遠く丘に見える大きな風力発電用の風車ぐらいでした。

突然ですが、マカロニウェスタンをご存知ですか。そう、イタリア人がアメリカの西部劇をまねて作った映画を日本人がそう名づけたものです。700作以上の映画があったそうです。荒野の用心棒、夕陽のガンマンは私も覚えています。この“荒野”のロケ地やセッティングがなんとスペインの各地にあったそうです。“マカロニウェスタン”で検索するとすごい情報が満載ですヨ。

グラナダは、スペイン南部に位置するアンダルシア地方のグラナダ盆地にあります。

グラナダは、スペイン南部に位置するアンダルシア地方のグラナダ盆地にあります。

グラナダに近づくにしたがって、遠方に雪を戴いた山脈を見ることができました。

この山脈の名は、雪の多い山脈、つまり、シェラ・ネバダ(山脈)です。

歴史的には、レコンキスタ終焉の地、1492年イスラムのナスル朝グラナダがカスティーリャ王国、アラゴン王国、そしてポルトガル王国の連合国に兵糧攻めにより破れ、アランフェス宮殿は無血開城されました。スペインの騎士道は無益な殺生はしないだそうです。日本の武士道と一緒ですね。

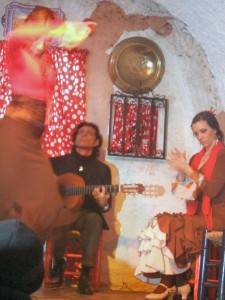

ホテル(内装がガラスの城のような素敵なスタイルでした)に到着後しばしくつろいだ後、夜にはグラナダのアルバイシンのサクラモンテ地区にあるフラメンコショーを見にいきました。場所は、アルバイシンの丘に掘られた“洞窟”内のステージです。なぜ、丘に洞窟が掘られているかですが、イスラムの隠し財宝が眠っているという話を頼りに人々があちこちを掘ったといわれています。

フラメンコは、ロマ人(ルーツを辿るとなんと、北インドとのこと、また、ロマ人はグラナダを開放した際、兵站関係で貢献大とのことで、イサベル女王から税を免除されていたとか。)。

フラメンコは、バイレ(踊り)、トケ(ギター)、カンテ(歌)、サパテアード(靴音)、パルマ(手拍子)、パレマ(掛け声)で構成され、リズムは12拍子で、3拍子、4拍子(あるいは2拍子、2拍子)を組み合わせて奏でるそうです。初めて真近に観、聴くフラメンコには圧倒されるばかりでした。

フラメンコは、バイレ(踊り)、トケ(ギター)、カンテ(歌)、サパテアード(靴音)、パルマ(手拍子)、パレマ(掛け声)で構成され、リズムは12拍子で、3拍子、4拍子(あるいは2拍子、2拍子)を組み合わせて奏でるそうです。初めて真近に観、聴くフラメンコには圧倒されるばかりでした。

二組1時間半をたっぷり楽しませてもらいました。オーレイ。

二組1時間半をたっぷり楽しませてもらいました。オーレイ。

ホテルへ戻る前にアルバイシンの丘からは、この地の反対側の丘にあるアルハンブラ宮殿の夜景をみることができました。

ホテルへ戻る前にアルバイシンの丘からは、この地の反対側の丘にあるアルハンブラ宮殿の夜景をみることができました。

さあ、次回は、いよいよあこがれのアルハンブラ宮殿の観光です。