ギター仙人

退職するまでに、都内への電車通勤が約40年間続きました。朝早い方なのですし詰め状態ではないものの、座れないので居眠りはできません。しかし、読書ならできました。 そこで、私の通勤時間の大半は、格好の読書タイムになりました。

最初の勤め先の最寄り駅は、京浜急行の平和島でしたので、北浦和からだと片道1時間以上電車内で過ごすことになりました。その後転勤によって、御徒町、赤羽、東武練馬、大山、人形町、南千住と変わりました。近い、遠いがありましたが、一日の平均車中時間は、1時間以上あったでしょう。

この時間は、何か どうしても考えなければならないときは別にして、大半は読書に費やされました。40年とは言えないまでも、少なくとも25年以上はこれが続いたように思います。

この時間は、何か どうしても考えなければならないときは別にして、大半は読書に費やされました。40年とは言えないまでも、少なくとも25年以上はこれが続いたように思います。

私のカバンには、いつも文庫本を2冊入れていました。文庫本なら混雑した車内でも読めるし、1冊読み終わったときのために2冊目も用意していたのです。今でも電車に乗ると、条件反射のようにカバンから文庫本を出しそうになります。

そんなわけで、いろいろな本を読んだのですが、私の読書の傾向は、だんだんと歴史的なものに偏っていきました。

そして、池波正太郎の小説に出会ったのは、15年くらい前だったでしょうか。最初に読んだのは『剣客商売』でした。読み出したらやめられなくて、一気に最後の17冊目まで読み、続いて、番外編3冊も読んでしまいました。会話文が多くて読みやすいので、全部読んでもそ れほど時間はかからないのですが・・・。

『剣客商売』シリーズがとても面白かったので、次から次へと手を出し、エッセイを除く小説はすべて読んでしまいました。池波正太郎の作品は、『剣客商売』のほかに『鬼平犯科帳』と『仕掛人 藤枝梅安』のシリーズが特に有名です。大長編としては『真田太平記』12巻、そのほかにも、長編・短編が数えきれないほどあります。これらの池波正太郎の小説、全部で120冊ぐらいが家の本棚にあります。ただの文庫本なのに、私にとっては実におもしろくて、今でも大切にしている本なのです。

たいていの小説は、一度読んだらそれでおしまいで、もう一度読もうとは思わないのが普通です。ところが池波正太郎の小説は、読んでから2~3年たつと、もう一度読みたくなってくるのです。ですから、『剣客商売』も『鬼平犯科帳』もすでに3~4回読んでいます。不思議なことに、読むたびに別の味わいや発見があり、味の深まりが違ってくるのです。

池波正太郎の小説は、登場人物の人となりが魅力的で、巧みにストーリーが展開されるというだけではありません。時代背景、人物の面白み、江戸の風物、季節感のある食べ物が、そこここに散りばめられています。そして、ときどき作者の人生観が反映された、含蓄のある言葉が出てきます。これがまた、「そうだ、そうだ、全くその通り」と、私に思わせるのです。

では、全然読んだことがない人に、池波正太郎のおもしろさを伝えるために、一冊だけ紹介してみましょう。

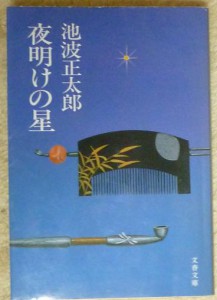

『夜明けの星』(文春文庫 284ページ)1980年の作品

この物語は、「お道」という娘が、小間物問屋の若松屋で働きながら、人として、女性として次第に成長していくこと、それと、仕掛人に身を落とした「堀辰三」という浪人の生きざまが、並行して語られていきます。

この物語は、「お道」という娘が、小間物問屋の若松屋で働きながら、人として、女性として次第に成長していくこと、それと、仕掛人に身を落とした「堀辰三」という浪人の生きざまが、並行して語られていきます。

堀辰三は、父の敵を探してもう何十年も巡り合わず、絶望的になって巷をさまよっていました。空腹に耐えきれず、父の形見の煙管を金にかえようとして、仕事中の煙管師に声をかけました。しかし、煙管師が取り合ってくれないことに逆上してしまい、とっさに煙管師を斬り殺してしまいます。

煙管師には、お道という一人娘がいました。母親を早くに亡くして、父親も亡くなり、お道は13歳で天涯孤独の身の上になってしまいます。

不幸な目にあったが気立てのよいお道に、近所の人たちはいろいろと親切にしてくれます。しかし、いつまでも人の世話になっていてはいけないと考えたお道は、岡っ引きの女房がやっている料理屋の座敷女中になります。すると、そこで働くお道に目を付けたのが、「若松屋」のお内儀の「お徳」です。お徳に請われて、お内儀さん付きの女中として、お道は16歳で若松屋に奉公することになるのです。

江戸でもそれと知られた小間物問屋、若松屋の当主は「長兵衛」ですが、実際は、お内儀のお徳が、店の経営から奥向きのことまで一切を仕切っています。お徳は、奉公人が笑顔を一度も見たこともないというほど愛想がなく、部類の潔癖な性質で、家中の誰に対しても厳しく、やかましい人です。火鉢のふちにうっすらとほこりがついていても、奉公人をこっぴどく叱りつけるという人です。

お徳と長兵衛の間には一人息子の「芳太郎」がいて、3回もお嫁さんをもらったのに3人とも実家に戻ってしまいました。お徳がどの嫁もいびり出してしまったと、世間はうわさしています。

4度目の相手の「お信」は気が強く、これなら大丈夫とまわりも思い、芳太郎も気に入っていたのですが、お徳が注意すると、何とお徳の頬に平手打ちをくらわせ、実家に帰ってしまいました。このとき、お徳はこう言います。

「あの娘は今までの嫁の中で、一番見込みがあったのですがねえ・・・。お信は気が強いだけでなく、女の見栄がありすぎるのですよ。それが、お信の倖せの邪魔をしている。ですから、そこを私が直してやろうとしただけなんですがねえ・・・」

さて、こういうお徳付きの女中になったお道は、かしこくて、気ばたらきのよい娘です。何度も叱られ、厳しくされても、一つ一つの仕事をしっかり覚えて一生懸命働きます。2年もすると、お道の中に女の意地が出てきて、

(こうなったら、お内儀さんが、いくら突っこんできてもひけをとらないように、働いてみせてやる)

と考えるようになり、われながら、お道は自分の底意地の強さを知るのです。

一方、とっさのことに煙管師を惨殺してしまった堀辰三は、悔やんだがもう遅く、捨て鉢になり、もうどうでもよくなってしまいます。そして、浪人仲間から誘われたのをきっかけに、暗黒街の顔役に剣術の腕を買われ、依頼された殺しを金で請け負う仕掛人になってしまいます。こうした堀辰三を特別な人間としてではなく、人間通のこの作者らしい見方をしています。

「人間は、理屈にたよって自分の悪徳を当然化したり、忘れてしまったりするのが得意な生きものなのだ」

こうした、世の中を捨てたようにして、凄腕の仕掛け人として生きている堀辰三ですが、煙管師を殺してしまったことを悔やんでいるのです。お道が煙管師の娘であることも知っていて、破格の一両小判をやろうとしたこともあるのです。

物語の終わりの方では、20年以上もたってからのことが語られていきます。38歳になったお道は、どうなっているのでしょうか。また、64歳の老人になった堀辰三はどうしているのでしょう。この二人はひょんなことから出会うことになるのですが・・・。

不幸な境遇に負けることなく、明るく、そして人々に気遣いながら、けなげにふるまうお道。現代には、もうこんな娘はいないのだろうかと考えさせられます。お徳の厳しい指導の徹底ぶりも小気味よいくらいですが、これに耐え、

「見込みがあるから躾をしてくれるんだ」

と考えることができるお道のかしこさ、芯の強さもたいしたものです。

お徳のような女傑は、今でもけっこういるような気がします。

池波正太郎は、男っぽさを書くようなイメージですが、登場する女性たちもかなり魅力的なことが多いのです。

ときどき、この作者らしい含蓄のある言葉に出会います。これは、すべての作品に言えることです。『夜明けの星』の中にもこんな言葉があります。

お道に親切な岡っ引きが、自分の女房に話しているの場面で、

「女という生きものには、過去も将来もない。ただ、いまの自分があるだけだ」

というのがありますが、これなどは池波作品によく出てくる言葉です。

次は、お徳がお道を叱る言葉です。

「お前は此処へきて2年もなるというのに、まだ、掃除ひとつ満足にできない。それというのも、掃除を掃除だけのものと思っているからだ。掃除が満足にできる女なら、それが女の天下をとれる。それが、まだわからないのか。」

「掃除が満足にできる女は、女の天下をとれる」って、おもしろい言い回しで、なかなか含蓄があると私は思うのです。

一度読んだだけでは、ストーリーを追うことが先になってしまい、こういうところに気づかずに過ぎてしまうのですが、2度3度と読んでいると、

「うーん、うまいこと言うなあ」「ほんとに、その通り」

と感心してしまうのです。

みなさん、池波正太郎はおもしろいですよ。是非、読んでみてください。